年末年始もお問合せ、ご依頼お待ちしております

2021.12.31

2021年本日で終わりますね。とても充実した1年でした。ご依頼いただいたお客様、そして納品をお待ちいただいてるお客様、2021年お世話になりありがとうございます。来年も高音質デジタル化に情熱を持って取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、本日は業務の締めくくりということで、まず1時間ほど雪かき!そのあと通常業務開始。そして当ホームページのリフレッシュかねて、誤字脱字など訂正しつつ、来年もニュースコナーで紹介したい案件たまってるなーなど思いに耽っております^^

年末に一部機材をリニューアルしました。マスタークロックや電源ケーブル、ブレーカーなど。来年のニュースコーナーで紹介する案件がたまっております。そして以前から試したかった、複数のフォノイコライザーとカートリッジのマッチング、、、、単純に好みで使い分けるために試みたのだが、明確な答えが出そろったので、これもニュースコーナー案件です。レコード比較も、海外盤、日本盤、見本盤などなど、面白い比較結果が出ております。マイペースではございますが、ニュースコーナーとこの雑感ページ更新して参ります。

年末年始もご依頼、お問い合わせ承ります。何かございましたらお気軽にご連絡ください。それでは皆様、良いお年をお迎えください。

レコードプレーヤーの電源ケーブル

2021.12.26

多忙極めており、ニュースコーナーへのアップが滞りがちです。なので、こちらで今後レビューするであろう案件や製品を紹介しております。

さて、今週で2021年が終わりますね。おかげさまで常に忙しくしており、大変充実した一年でした。ご依頼いただきました皆様に感謝申し上げます。さて、相変わらず多忙極めておりますが、本日は雪かきからスタートしました。今シーズンは雪が多くなるとの予想で、わたくしも戦々恐々としております。なんせ、当家では雪かき人員は私一人。。。雪かきは男の仕事と決めてるので、今シーズンもそれを貫き通す予定です。録音業務と他諸々私用と雪かき、忙しい冬を迎えます。

タイトルとは無関係な話題からで失礼いたしました。電源ケーブル追加導入したまま放置しておりましたが、つい先日わずかな時間でレコードプレーヤーにそれを使用してみました。レコードプレーヤーの電源ケーブル変更で、音質が変化するについては、過去に検証した際れほどでもなかったのですが、現在の環境ではどのように変化するか、大変興味深かったのですが、大方の予想通りいい具合に変化してくれました。これもニュースコーナーの紹介案件とします。

レコードプレーヤーの電源ケーブルも重要です^^

プリアンプXの正体

2021.12.21

多忙極めており、ニュースコーナーへのアップが滞りがちです。なので、こちらで今後レビューするであろう案件や製品を紹介しております。

以前プリアンプについて何度か(ニュースコーナーで)触れておりますが、その際プリアンプXとやらを、やたら推しておりました(あ、このページではプリアンプXで好きなレコードを聴いた感想を述べております)。複数のお客様からプリアンプXは何ですか?と問い合わせがあり、個別におお答えしておりましたが、当ラボのレギュラープリアンプの仲間入りを果たしたので(2021年春頃から既に)、このページで軽く紹介しきます。細かなレビューはいずれニュースコーナーで紹介します。

左は当ラボではおなじみのMODEL 1ではなく、いつのまにかMODEL 1.4に変更しました。そして右側のそれがプリアンプXです!このプリアンプが素晴らしいのです!BenchmarkのHPA4というモデルです。ヘッドフォンアンプやないか!って突っ込み入ることが予測できますが、プリアンプとしての性能も素晴らしいです!色々なプリアンプ自宅デモしましたが、個人的にHPA4が一番気に入りました。当ラボでの運用を考えた上のチョイスですが、それ抜きにして個人的趣味でチョイスするとしてもHPA4を選んでると思います。ハイ!プリアンプXの正体はHPA4ということで、納得のハイコストパフォーマンスプリアンプ!よろしくです^^

ブレーカー追加

2021.12.19

9月22日にオーディオ用ブレーカー設置をニュースコーナーで紹介いたしました。あまりにも良い結果が得られたので、すぐに上記モデルの発注をいたしました。納品までに2か月半ほどかかりましたが、無事設置完了しております。電源関係はあまりエージングは必要ないと思ってますが、徐々に変化してるように思います。もちろん良い方向にです。

現在多忙極めておりますので、ニュースコーナーでの紹介はまだ先になりますが、現在最高の電源環境で録音作業進めていることをお知らせいたします。素晴らしい!

アコリバの電源タップも4個口から6個口に変更し、ブレーカーも最上級の物に変更。電源ケーブルはJorma Design AC LANDA RH IIに統一しているが、モニタースピーカーの電源ケーブルはCHIKUMAである。ここもいつかはJorma Designにしたい。

久しぶりのDJで、DENON Prime GOを使ってみた

2021.12.13

現在多忙のピークを迎えております。そんなさなか久しぶりにDJしてまいりました。万全のコロナ対策を講じてのイベント開催。マスクしながらDJプレイ!もちろんMCも饒舌に!そして今回パソコン無し、DJコントローラーのみでDJプレイ。今まではMacとDJコントローラー、またはMacとDJ ミキサーだったのだが、シンプルにコンパクトにまとまったDENONのPrime GOに惹かれ、今後の活動も見据えた上で諸々乗り換えました。いつか詳しくレビューする予定ですが、今回多忙ピークということで、簡単なインプレッションのみこのページで紹介します。

電源入れた状態の画像です。7インチのタッチ式モニターパネルは視認性良し!タブレットやスマホ感覚のタッチ操作も良好!使い勝手も抜群!長年使ってきたserato DJソフトからの乗り換えだったが、何の違和感もなくスムーズにプレイができました。PC上でDENON Engineというソフトで音源管理し、必要な情報(キューポイントやジャンル分け他諸々)をUSBメモリなどにコピー(音源自体はコピーしない)。そしてDJコントローラー本体にUSBメモリを装着すれば即DJプレイ可能。DJコントローラー本体で設定したキューポイントなど、新たな追加情報は再びPCとUSBメモリを接続し、更新してあげれば常に最新の状態で音源と情報の管理が可能。大変わかりやすく便利です。serato DJで設定したキューポイント等過去の財産も継承できるので、DENON DJ環境に切り替えるのも良いだろう。

個人的に危惧していたのが、モニターの視認性。PCの場合大きな画面でリストを見ながら、時には広範囲にスクロールし選曲していたが、小さなモニターの場合それが難しいのではないかということだった。がしかし、わかりやすくジャンル分けしたフォルダ(DENON DJではコレクションと呼ぶ)を作っておけば、曲の選択に苦労は伴わなかった。動きもスムーズだし画像もわかりやすいので、イベント中曲のセレクトに迷うことはなかった。音質についてはもう少し大きな会場でモニターした際にレビューしたいと思う。

今後イベントでは、コンパクトなDJコントローラーと、画像のUSBメモリとヘッドフォンだけ持っていけばよいのである。とても便利で使い勝手がよく、かさばらないのが魅力^^。今日はこの辺で。簡単インプレといたします。

再発盤は博打かよ

2021.11.30

今日で11月も終わりですね。今年もあとわずか!月並みな出だしでなんですが、、、本日は少々過激にいってみよ!前回11/18の投稿では最近の再発盤は高確率で良い音の物が多いと書きましたが、まあ、高音質確率は高いがそうでないものもあるということだ。少しくらい悪い音でもジャケット等のきれいな体裁で所有欲を満たしてくれるのだが、あまりにもひどい音質の場合話は別だ!

怒りでレコードを割りたくなる衝動まではいかないものの、買うまでの迷いの時間と届くまでのワクワク感、高音質だった時にブログでなんて書こうかなど(色々妄想するのだが笑)、、、、。お品が届いてレコードに針を落とした瞬間、一瞬で音が悪いことがわかる盤に当たった時にぁ!これらの想い、妄想、労力、すべてが打ち砕かれます!もうね、この瞬間がっかりですよ。。。名盤の再発盤は特に期待値が高いので、がっかり盤だった時の落ち込み様は見てられないと誰かが言ったとか言わなかったとか、、、。前置きはさておき、早速紹介いたしましよう!ここ数年で最も音が悪かったといっても過言ではない再発盤です!

上記画像の左が再発LPのI Need You / Netwerkで右は当方所有のオリジナル12インチシングルWhy You Wanna Treat Me Like That / Netwerk(LPに収録されてる曲)。12インチシングル盤を聴いた後に再発LPを聴きましたが、全く比較にならないほど再発盤の音が悪い。筆舌に尽くしがたいと言えばお判りいただけるだろうか。言葉が出ないほど音が悪い。簡単に言えばおもいっきり音がこもってます!海外レーベルからのリリースなので、まあ、これも仕方ないと気持ちを切り替えてすぐに聴くのを止めました。

ちなみに、再発のタイミングで未発表曲をディスク2に収録したとのこと。どうせ音悪いのでまだ聴いてない。聴く時間がもったいないです。個人的な感想を少々過激に表現しましたが、海外の再発盤はまだまだ信用できないという結論で今回は締めたいと思います。。。業務最優先で本日も頑張ります。

高橋幸宏 再発LP 音楽殺人

2021.11.26

短めに^^。昨日わずかな時間ですが、再発盤音楽殺人を聴きました。オリジナル盤の音質が良いので、再発盤の音質はどうなのか心配でしたが、杞憂に終わりました。現代の一般的再生環境に合わせつつも、オリジナルの良さと先端技術の融合で、大変すばらしい音質で楽しむことができました。真面目そうな砂原良徳さんならではの堅実なリマスタリングのたまものですね。詳しい比較レビューは年内中になんとかしたいところですが、逸る心を抑えられずついつい小出しでこのページに書いちゃいました。とても良い作品!とても良いレコードです。お勧めですよ^^

祝!高橋幸宏 再発LP

2021.11.24

相変わらず多忙を極めております。通常業務とイベントの準備などなど、ニュースコーナーやブログのネタ仕込みもままならない状態です。そんな中、期待の再発盤が届きました。高橋幸宏の1980年代にリリースされた2枚のアルバム、音楽殺人とニューロマンティック、待ちに待ったレコードでの再発!今回は画像のみ紹介ですが、できれば年内中にニュースコーナーで比較レビュー紹介したいと思います。

上記は再発レコードとCD

上記は2021再発CDと2005再発CD

上記はオリジナルレコード

YMOは私の人生において最も重要なバンド。その中でも高橋幸宏は一番好きなアーティスト。そして音楽殺人は生まれて初めて買ったLP。そしてニューロマンテックは20代のとある6年間聴くことができなかった、辛い思い出の曲が収録されてるアルバム。新旧レコードとCD、どのような比較結果が出るか、個人的にも大変興味あり!砂原良徳のマスタリングも素晴らしいので、期待は膨らみます。

The Art Of Noise 再発LPについて

2021.11.18

ここ最近お気に入りアーティストの再発盤がリリースされており、無条件で購入しております。というのも再発盤のクオリティが上がってきてるように思うからでありまして、しかも8割の確率で音質が良いという、数年前からは考えられないほどの高確率の高音質!残念ながら1割程度は微妙なものがあり、残りの一割はとんでもなく音の悪いものも存在します。今回は当たりの高音質盤を紹介します。下記画像の左がオリジナル盤、右が再発盤

下記は再発盤2枚のインナージャケット

オリジナルは1984年リリースで、コチラのページの2020年10月6日記載012番でも紹介させていただきましたが、今回の再発盤は2021年7月リリースの物で、180g二枚組の豪華仕様です。1枚はオリジナル音源の恐らくリマスターで、もう一枚はデモヴァージョンのリマスター音源だと思われます。正確な情報が無くて申し訳ないですが、音質は1984年リリースと遜色なく、体裁も良い品なのでおすすめの逸品です。オリジナル盤は中古盤でタマ数は多いですが、コンディションの良いものはなかなか巡り合いません。。。3枚ほど持っておりますが、静かな箇所でチリチリノイズが多い。。。それを考えると再発盤でも十分良い音なので、無駄な出費を抑えたい場合は再発盤がお勧めです。

Cupid & Psyche 85 再発LPについて②

2021.11.15

Scritti Politti – Cupid & Psyche 85の再発盤LPですが、この雑感ページ2021.9.19と9.23に渡り紹介しましたが、たまたまHMVサイトをあさってるとCupid & Psyche 85いよいよリリースと記載が。はて、9月に既に入手していたが、よく見ると初回限定帯付きとなっているではないか。アマゾンのページの方がわかりやすいか。あ、さっきまで在庫あったけど、もうすでに入荷未定となってる!足が速いねーーー!限定版だから仕方ないか。って私はHMVで入手したんですけどね。CDのリリースが来年の2月に延期になったので、Scritti Polittiメンバーのライナーノーツ(日本盤CDのみ)読むのが延びたと少々残念でしたが、なんと帯付き限定アナログ盤にライナー付いてるではないか!定期的にHMVのアナログコーナー覗いてみるものですね。おかげで良い品を手に入れることができました。音質については順次聴いていこうと思います。このアルバム、オリジナルUK盤もいろいろ仕様があり、そろそろコレクションもたまってきたので、音質レビューかねて一気に紹介する予定です。まだ先ですが^^とりあえず今回入手の物画像アップしときます。

DENON DJ PRIME GO

2021.11.11

変わらず多忙モードにつき、まめな更新ができない状態が続いております。ニュースコーナーで紹介したい案件が多くありすぎて、どこから手を付けて良いやら。この雑感ページでいずれニュースコーナーで紹介するであろう案件を、小出しにすることぐらいしかできない状態です。

話は変わりますが、全国的にコロナがが落ち着き、いろいろなことが動き始めてるように感じます。ライブやディスコイベントもそろりそろりと開催されており、私の周りも少々にぎやかになってきました。当人はイベントやライブへの参加は控えておりますが、ディスコイベントの話はちらほら出始めております。

ちょうど2年前のイベントが最後だったでしょうか、それ以降一切イベント関連にはかかわらず、自身の音源整理やハード、ソフトのアップデートなどすべてが停止しておりました。しかし、時代は進んでおります。様々な機材がリリースされており、完全に乗り遅れてる状態です(汗)。来たるべきイベント再開の日のために準備しようと情報収集し始めました。とりあえずイベントの度にMACとHDDとDJM900NXS2を持ち運ぶのはしんどいので、スタンドアローンのDJシステム導入を検討。PCやMACを必要とせず、過去の音源を有効利用でき(seratoのキューポイントなど)、なおかつハイレゾ音源再生可能であることが条件。

いろいろ検討した結果、上記がベストと判断!DENON DJのPRIME GOである。しかし、これがまた苦難の始まりで(笑)。本機のファームウェアや音源管理ソフトのヴァージョンアップ時期と重なり、信じられないような負の連鎖で心が折れそうになる。しかし、本機のアップデートと、ソフトのヴァージョンアップ+DENONサポートのおかげで瞬時に解決(笑)。

普段マニュアルはあまり読まないのですが、今回は日本語マニュアルを熟読した。しかしこれがまずかった。音源管理ソフトのヴァージョンと日本語マニュアルのヴァージョンが違うことが判明(笑)。サポートの方との会話もかみ合わず、最終的に別の担当者に代わったおかげですべてが解決。初めの担当者に俺の労力返せと言いたくなったが、PRIME GOの期待値がかなり高いので、ぐっとこらえて笑顔でお礼^^。これでようやくスタートラインに立ちました!

serato DJと使い方は似てるが、圧倒的にMACモニターよりも小さい(7インチ)画面には慣れが必要だが、基本的な操作は直ぐに理解でき、基本である選曲もつなぎ(mix)も問題なくできた。さて、これ、バッテリー駆動も可能なんですね。オーディオ機器のバッテリー駆動は、高音質の印象がありますが、フォノイコ関連のみ限定といっていいかもしれません。PRIME GOは直接音を出すわけですから、潤沢な電流があってこその高音質!電源ケーブルも変えることでその変化も楽しめるはず。いつかニュースコーナーで使用感などレビューしたいと思います。

最新リマスターCDと比較

2021.11.2

少し間が空きました。月末は何かと忙しいです。今日は短めに^^。11月に入りましたね。ここ数日穏やかな日々(気候)が続いており、軽く散歩したい気分になりますが、前述の通り忙しくて散歩どころではない。しかし、高音質に対する情熱はいつも熱いです!先日70年代作品(日本人)のリマスターCDを購入しました。アナログマスターテープからの最新リマスターCDらしいです。超有名なマスタリングエンジニア(日本人)を起用してるようで、それを前面に押し出したセールスコピーについついポチリしてしまった。マスターテープからの最新リマスターというキャッチコピーに弱い方多いのでは?かくいう私もその一人で、YMOのCDは同じ作品を多く所有しております。今回はYMOではなく昭和のポップスターのオリジナル作品のリマスター盤ということで、初のリリースだそうです。偶々ですがこのアーティストのオリジナルLP 持っており(しかもコンディションが良い)、いい機会だから最新リマスターCDとレコードマスターCDの勝負をしたらどうだろうか?ということでポチリしたわけです^^。結果はレコードマスターCDがにわかに優勢!少なくとも私と妻と他一名様のブラインドテストでは満場一致のレコードマスターCDが良いとの結果。自画自賛ではないですが、レコードの音恐るべしと改めて感じました。LP全体通しで比較すると結果が変わるかもしれませんが、今回は時間が無いので2曲の比較のみとしました。いつかニュースコーナーで詳しく紹介したいと思います。

オリジナル盤だけが高音質とは限らない

2021.10.26

本日も業務の合間に雑感ページ短めに。本日30分ほどレコード鑑賞。最近80’sサウンドのオリジナルLP収集に奔走しております。もちろんネット上です。そしてもちろん休憩時間にです^^。ほとんど海外から取り寄せるのですが、本日も4枚届きました。その中の1枚早速聴いたところ、オリジナル盤の音の濃さに大満足しておりました。UKアーティストのUKオリジナル盤なので、音が良いことは間違いないと信じてるのですが、いろいろ聴いてるとオリジナル盤が一番良いとは言い切れない作品もちらほら出てきます。アメ盤がよかったり、日本盤も意外と良かったり、詰まるところ比較してみないとわからないのが現状です。いずれ当サイトでメジャー作品の比較表など公開したいと考えておりますが、ここへ来て定説が覆ることがありました。端的に申せばUuknownレーベルで、Discogsにも記載がない2015年リリースの謎の再発盤が異常に音が良かったのである。詳細は近日中にニュースコーナーで紹介するが(大した話ではない笑)、ますますレコードの謎が深まる事象が起きたことに驚いている。やはり、レコードの音質は聴いてみないと、そして比較してみないとわからないということだけは間違いない。

制作環境充実

2021.10.24

本日も業務の合間に雑感ページ短めに。ここ数日のうちにプラグインや音響ソフト一部追加、リニューアルいたしました。ルームフレグランス的なアロマやデュフューザーも設置してみたり、よりよい環境作りも大切です。新設したプラグインはマキシマイザーといわれるもので、コンプレッサーとリミッターが合体したようなもので、主に音圧稼ぎに使用します。レコードのデジタル化の場合も個人的には必須のプラグインと考えます。しかし色付け濃いものは不要で、あくまでも原音重視が大前提。今回導入したものは今まで使った中で一番良い感触です。今後大活躍間違いなしですが、音圧上げすぎ注意しながら、ベストな状態で使用して参ります。

YMOの本を読んだ

2021.10.20

ここ最近、本を読むことがめっきり少なくなった。雑食系で何でも読むが、音楽関係やディスクガイドは特に多く、ことYMO関連の書物は無条件で購入し、時間ある時じっくり読むのが楽しみだったりする。しかしここ数年多忙のあまり購入するも読まずに本棚に並べるパターンが多い。そんな中、最新のYMO本(最新といっても2021年3月発売)をようやく読む時間が取れた。YMO1978-2043という本だ。レビューを見る限りYMO関連読み漁ってる方からの評価はまちまちですが、個人的には満足な内容でした。年を重ねるごとに涙もろくなるが、これを読んでると胸が熱くなり涙が出そうになる、いや、涙があふれる箇所が多々あった。涙を誘う文章でも構成でもないのだが、この奇跡の集合体YMO(YMOの躍進に関わったすべての人々)が世に出てきてくれたこと、一番初めに音楽に感動した曲がYMOだったこと、YMOを聴くことが生活の一部だったことなど、思い出しながら感慨深く読んでると必然的に涙が出てくる。

YMOの大ファンであることを当ホームページで全面的にアピールしてないが、実は小学4年生からの大ファンである!今後は雑感ページやニュースページでYMO関連紹介していこうと思う(機材紹介や他アーティストレコード等も今まで通り紹介します^^)。

YMO関連のレコードはLP盤、12インチシングル、海外盤のコレクションは豊富だ。これに加え日本盤LPの1st,2nd,3rdプレス、幾度となくリリースされるリマスターCD、各メンバーのソロアルバムもLP、CD共に多く所有している。さらに、一昨年からYMO関連の(ソロ含む)レコードが国内リマスター盤として順次リリースされており、それらもほぼ入手してるので比較ネタは豊富だ。比較試聴で述べる感想やレビューは個人的な感想となるが、YMO関連レコードの素晴らしさが伝われば一ファンとしてうれしい限りです。YMO関連は多くの文献がありコアなマニアが多く、何かにつけハードルは高いが、今回本を読んで純粋にYMOの良さ、YMO関連レコードの良さを紹介したい想いが強く芽生えました。これから先時間はたっぷりあるので、マイペースで紹介したいと思います。

高橋幸宏 Murdered By The Music 比較予告

2021.10.18

さて、このページ、アップできるときは積極的にアップしよう!ということで、大好きなYMOの中でも一番好きな高橋幸宏の一番好きなアルバム、音楽殺人(Murdered By The Music)の再発記念に向けて、色々引っ張り出しました。ファーストプレスのカラーLPと通常盤LP、そしてミュージックテープと2005年リリースのリマスターCD、さらにUKリリースLPとUK盤12インチシングル(School Of Thought)などなど、比較ネタの宝庫である^^

再発盤は11/24リリースなので、それまでに一通り比較してみようと思う。比較曲はLP:A面1曲目のSchool Of Thought、そしてB面2曲目のBlue Colour Workerで、いずれも大好きな曲である。ちなみにBlue Colour Workerは細野さんの曲で(笑)、画像にはないが確か日本盤EP持ってるのでこれも是非比較したい。今月中は時間が取れるか微妙だが、逸る気持ちを抑えつつ、Lyra Etna λの慣らし運転かねてぼちぼち聴いてみる予定だ。

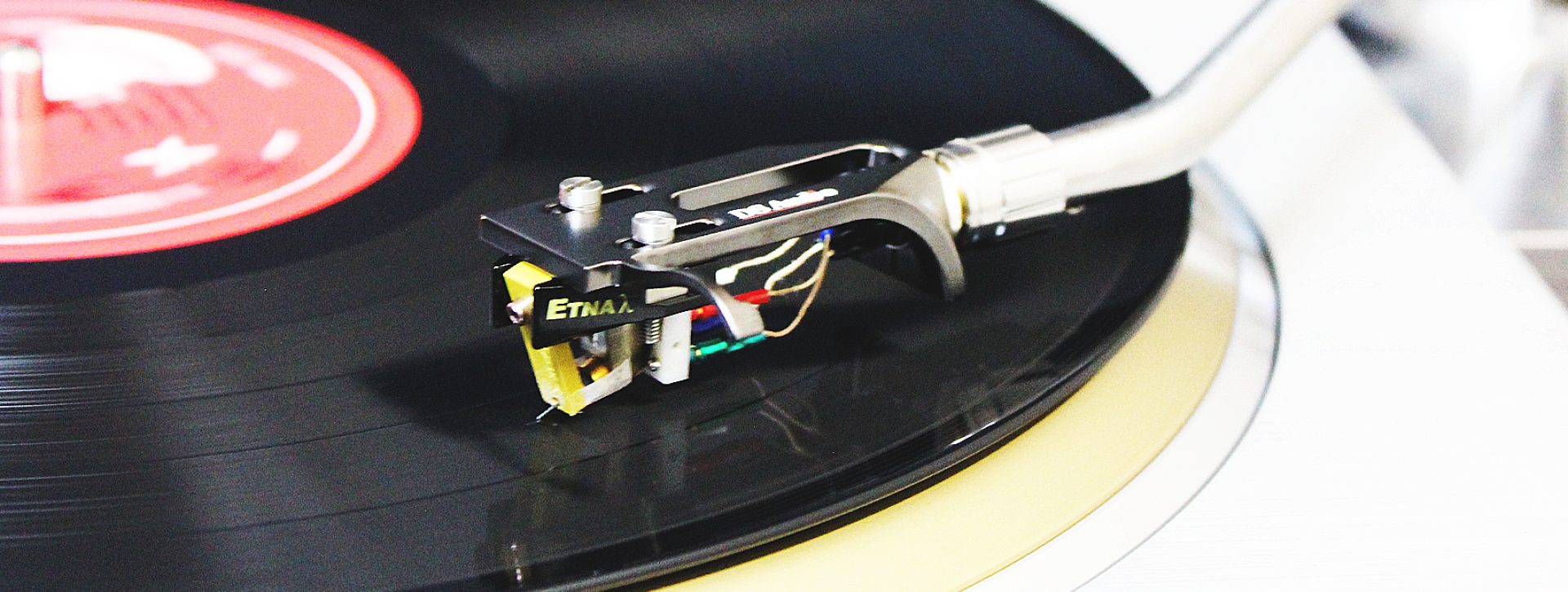

Lyra Etna λ セット完了

2021.10.17

さて、10月も半分を過ぎました。日々慌ただしくしており、趣味に割く時間もない状態が続いております。前から運用に悩んでいたLyra Etna λ 、悩む前に音を聴くべきだろうと思い、デモ試聴以来気に入ったヘッドシェルとリードワイヤーを用いてセットいたしました。ヘッドシェルはGENESIS / TYPE-P HEAD SHELL、リードワイヤーはANALOG RELAX / AR-LW-DGP1、取付ネジはAET / EVO-CSSH。パーフェクトなアクセサリー群でLyra Etna λ のポテンシャルを最大限引き出すことが目的でチョイスしました。あくまでも自分基準です^^

滞りなく設置完了。さて、どの作品を一番初めに聴くか!悩むところです。余談ですが、高校1年生の春、入学祝でオーディオマニアの父親に買ってもらったオーディオで初めに聴いたレコードは、Van Halenの1984というアルバムでした。そして2021年秋、チョイスしたのはコチラです!

生きててよかったと思う瞬間!日々の疲れが吹き飛びました。Lyra Etna λ についてはいつか?年内中にレビューしたいと思います。色々聴くには時間が。。。。

オーディオの愉しみ

2021.10.14

このページも更新滞っております。雑感らしいことも書けず日々忙しくしておりますが、昨日テープ録音の合間にCADを使って部屋のレイアウトを確認し、一気に模様替えを行いました。作業机をひとまわり小さくすることで、レコード棚や他の家具、コピー機など微妙な配置換えを模索するも、最終的に基本レイアウトは変えずプチ模様替えということで2時間ほど時間を要しました。

これに伴い何となくオーディオの機器配置についても気になりはじめ、オーディオラック上の配置を、電源ケーブルやインターコネクトの長さなど考慮しながら、CAD上でシミレーションしておりました。当システムではMusictoolsのラック3台を横に並べ1段でまとめております。スピーカー間に高さのあるラック配置は音に悪影響及ぼすため、極力低くレイアウトするように心がけております。しかし機器が増えると一部のラックを2段にせざるを得ない状況になるのがオーディオの常。部屋のプチ模様替えに伴い、無理のないオーディオ機器配置をテーマに、3つのラックの左右1段高くすることを決めました。

ラックを正面から見た場合(口はスピーカーです)、口凸口←この形は間違いなく音に悪影響及ぼし、口凹口←この形は悪影響少ないので(私の経験上)、左右のラックを17センチほど高くしました。ブレーカー変更に伴い電源環境のさらなる充実のおかげで、より良いリスニング環境が得られたが、ラックの高さがどのように影響するか、恐る恐るレコードを聴いてみた。やはりラックの影響は微妙にある。ほんのわずかであるがラックに音がさえぎられるかのような、詰まった感じが否めない。

せっかく変更したのだから、変更前より良くなってなければ意味がない。スピーカーとラックの配置を微妙に変えながら、当部屋内のベストバランスポジションを見つけ出すことができた。変更前より劇的とは言えないが、にわかに良くなったと感じる。スピーカー間隔や前後移動、内振り角度、ラックの前後移動など試みたが、最終的にスピーカー間隔は変えず内振り無しのフラットとした。ここは変更前と変わらず。ちなみに変更前はラックとスピーカーはツライチであった。

変更箇所だが、スピーカーを4cmほど手前に移動。ラックを10cmほど後方に移動。これによりベストバランスが得られた。ラックが高くなり音に影響が出る場合、スピーカーとラックの前後距離をとることで音が良くなるかもしれません(我が家の話です)。理屈はわかりません。そもそもオーディオは理屈でわからないこと多々あるので、結果的に音が良くなったのでよしとする。今回模様替えから機器配置変更に労力を使って結果的に音が良くなった。これもオーディオならではの愉しみかもしれません。

さて本日もより良い環境で業務に当たります^^

高橋幸宏!いよいよです

2021.10.5

凄まじく多忙モードから抜け出せません。まめに更新するつもりでしたが、なかなかどうして、、、、。そんなさなか、うれしいニュースが!マイフェイバリット最高の二枚が砂原良徳マスタリングでアナログ盤リリース。

11/24発売なので、比較試聴が楽しみです。上記画像はオリジナル盤です。

UK盤とUS盤

2021.9.27

週に何度か海外オーダーのレコードが届くが、最近Discogsのバイヤー、手を抜いてるのか?該当商品と異なる品が届くことが続いている。注文商品のリンクは不変なので、違うレーベルの品が届いた場合は即クレーム対象となる。違うものが届いた旨を伝えると、お金全額返すのでレコードを返品してください。返品送料も請求してください。これが普通の対応である。当たり前の対応である。しかし中には理不尽な交渉を持ちかけてくるバイヤーもいる。過去の経験から具体例をいくつか挙げたいがそんな時間はないので割愛するが、Discogs取引は基本paypal決済なので、理不尽な相手にはpaypalの問題解決システムを利用すればいい。解決しない場合は問題の上を行くクレームに移行することもでき、交渉事は日本語の分かるカスタマーサービスが対応してくれる。まあ、ここまで行くケースはごく稀で、こちらが大きく被害を被ることはないが、問題解決に対する労力はそこそこ必要だ。

ここで愚痴っても仕方ないが、その労力が苦痛と感じるほどおかしな取引が続いてる。日頃の行いは良いはずなんですけどね^^。たまたま悪い商品が届くことが重なってるだけなのだと言い聞かせております。

上記作品は80年代を代表するお化けアルバム。リリース枚数の多いこと。数が多すぎてどれが高音質なのか全くわからない。幸い某店からの情報で良い盤に巡り合えたが、UKオリジナル盤はまだ持ってない。よさげなオリジナル盤をDiscogsで見つけたが、届いた品がオランダ盤でした。。。UK盤のリンクが購入過程に記録されてるのになぜオランダ盤が届くかね。。。この作品もいつか比較レビューします。ちなみに日本盤はまあまあ音質良いです^^

UK盤とUS盤

2021.9.25

なかなか多忙モードから抜け出せません。仕事の合間に80’sレコード聴いておりますが、UKアーティストのUK盤とUS盤の比較なんぞ(今さら)やっているが、本国盤が良い音とは限りません。。。しかしこれは本国盤を入手しなければわからないことなので意義のあることだと思う。以前は12インチシングルの比較メインだったがここ数年は専らLP盤比較。奥が深いね。ニュースコーナーで取り上げたい案件が日々増えております。今ごろになって本国盤と他国盤、または再発盤など比較してる人なんているのか?んまぁそれについては置いといて、レコードの比較は興味が尽きないので今後も比較し続けます。

この作品についてはUK盤もUS盤もそれぞれに良さがある!すばらしい^^

Cupid & Psyche 85 再発LPについて追加事項

2021.9.23

Scritti Politti – Cupid & Psyche 85の再発盤LPですが、とても良い音でおすすめの品ですが、1つ注意点がございます。注意点の前に1985年当時のLPについて触れておきましょう。

B面1曲目のPerfect Wayですが、海外盤は概ねオリジナルヴァージョン収録ですが、日本盤はAlternate Versionが収録されてます。オリジナルではない別ヴァージョンということのようですが、このヴァージョン、、、オリジナルとはかなり印象が異なります。オリジナルはEQやエフェクターで派手な音響処理がほどこされアグレッシブに聴かせてくれますが、Alternate VersionはEQエフェクトかなり控え目で、かっちりタイトな音構成で聴かせてくれます。当時のPVや7インチシングルではオリジナルヴァージョンの音が一般的だったので、日本盤LPを聴いた時の違和感は高校生の私にとっては少しショックでした(笑)。今でこそAlternate Versionの良さが理解できどちらかというと好みですが、当時は派手な音響処理の方が断然好みで、なんでなんで?一人で騒いだ記憶がございます。

前置きはさておき、Cupid & Psyche 85の再発盤LPの注意点ですが、なんと!Alternate Versionが収録されてます^^。んー、当時の再現重視なら日本盤のAlternate Versionではなく、オリジナルヴァージョンを収録すべきなのだが、どこでどうひよったかAlternate Version収録となったようだ。個人的にはAlternate Versionが好きなので嬉しいが、オリジナルヴァージョン好きな方はご留意を。以上追加事項でした^^

2021.9.24追記

そうそう、1985年リリースの日本盤では、B面3曲目のWood Beezや同4曲目HypnotizeもオリジナルLPの音とは微妙に違います。エフェクトやEQ処理が僅かに異なります。ほんの僅かです。ながらリスニングでは聴き分けられないと思いますが、対峙して聴くことで違いが分ると思います。タイトでかっちりした音が日本盤(残響音量が絞り気味)。自然な響きがオリジナル盤。注:Perfect Wayほど大きく質感が異なるものではないです。

なぜ日本盤はこうなった?謎ですが、再発盤LPはWood Beez、Hypnotize共にオリジナルが収録されてます。

Analog Relax アナログリラックス カートリッジ

2021.9.21

多忙を極めているので、このページ以外更新滞っております。もう少し落ち着きましたら機材試聴やレコード比較レビューなどアップして参ります。それまでつぶやき程度の雑感ページ更新でご容赦ください。

今回は以前から気になってたAnalog Relaxという日本メーカーのカートリッジを自宅デモする機会に恵まれました。細かい内容はニュースコーナーでいずれ紹介しますが、3つのグレードと当ラボのLYRA DelosとSUMIKOのStarlingとを比較試聴しました。Analog Relaxは日本メーカーだけあって素晴らしい製品です。デモ機に装着のリードワイヤー(大吟醸リード・プレミアム)とヘッドシェル(GENESIS TYPE-P HEAD SHELL)も素晴らしい品です(ヘッドシェルは別メーカー)。

Cupid & Psyche 85 再発LPについて

2021.9.19

Scritti Politti – Cupid & Psyche 85の再発盤LPですが、カッティングレベルこそ低いもの(最近の傾向)、音質自体は非常に満足度高いです。リマスタリングされてるか明確ではないですが、オリジナル盤と遜色なく落ち着いて聴ける内容でした。高域のとんがった部分が少しマイルドになったのが少々気になりましたが十分許容範囲です。ジャケットや盤のコンディションがきれいなのはありがたい。一部ジャケット印刷に不備があるらしいが(エンボスのゴールド文字に薄く線が乗っかってる)、私はそれほど気にならない。マニア以外はオリジナルを探すより再発盤を購入する方が良いと思う。

そして気になるのが再発CDだ。リリース時期が延長となったようだが、11月半ば頃には入手できると思う。これの波形を見ればリマスターか否か判断つくと思う。CDにはボーナストラックとして12インチバージョンが数曲収録されるらしいが、これもリマスターされてるか否か気になるところだ。以前発売されたコレは酷かった(初期リリースとジャケットが違う)。ちなみに初期のジャケットはコレだ。このベスト盤CDは波形が海苔状態で聴いてられない残念な代物だった。

海外から届いたレコード

2021.9.16

最近海外の80’s作品本国オリジナル盤集めているのだが、ものによってはお安く、そして割高で入手するのだが、時々とんでもない状態で届くことがある。久しぶりにパンチの効いた状態のレコードが届いた。いつかマイコレクションコーナーで紹介するであろうBerlin / Pleasure Victimである。日本盤はオークションでたくさん見かけるが、M.A.O. Recordsのオリジナル盤はほとんど見かけない。そんな貴重なレコードだけに、こりゃないぜーー!↓

先方ショップ曰く搬送中の熱でやられたのでは?わずか1週間の搬送期間でここまでなるか?まあ、よほど悪い場所に収まっていたのだろう。先方さんからは10ユーロ返却と新たなエクセレントコンディションのファーストプレスを送るとの提案を頂いた。もちろん送料は先方負担。快諾しました^^。そして数日後、良い品が届いた。51000件のPositive評価100%ショップ様は対応が違うねー!素晴らしい。

80’s洋楽本国オリジナル盤収集

2021.9.14

80年代洋楽お気に入り作品、コンディションが良い本国オリジナル盤を収集しております。というのも、当ラボシステムの高音質化が顕著になってきております。USBケーブルおよびBNCケーブルの変更で底上げできたと満足しておりましたが、ここへきてブレーカー変更後の高音質化がめざましい!日に日に良くなっている(鳴っている)。そんな環境でお気に入りレコードを高音質で聴きたい衝動に駆られ、所有レコードの見直しを始めました。もちろん仕事の合間をぬって息抜きとしてです(重要^^)。Discogsであさりつつオークションも利用しております。良い盤に巡り合えた時は気分が良く仕事もはかどります。落ち着いたらファーストプレスと諸国盤の比較試聴も行いたいです。当面は業務最優先^^。

2021.9.24追記:ファーストプレスと表記した点について

プレス数の多い作品は、マトリックスナンバーからファーストプレスを特定するのが困難なので、オリジナル盤とファーストプレスとしましたが、本国オリジナル盤と表記を改めました。

オーディオ用ブレーカーに変更

2021.9.12

オーディオ用ブレーカーに変更しました。詳細は近日中にニュースコーナーで紹介いたします。とりあえずファーストインプレッションは笑ってしまうほどみずみずしい!です^^。エージングされていくのでしょうけど、いきなり良い音鳴り響いてます。わが耳を疑っております。Cross Point ブレーカー素晴らしいです。

届いたが聴けない

2021.9.9

激務モードに突入しております。このタイミングで再発盤届きました。聴ける余裕はないので、しばらく温めます。反らないようシュリンク外します^^

再び遅延のお知らせ

2021.9.7

9月に入り既に2週目突入。時の経つのが早く感じる今日この頃ですが、余儀ない用事で出払うことが重なり、また、ノイズ除去に時間を要す案件が続いており、納期に影響が出ております。また通常ご案内メールも即時対応できない状態でお客様にご迷惑おかけしておりましたが、順次個別にご連絡して参りますのでなにとぞご容赦お願いします。メイン業務については鋭意進めておりますが、前述の諸事情により遅延が発生しております。徐々に軌道修正して参りますが、大きく完成予定日を超える場合は個別にメールさせていただきます。順番に着実に進めておりますので、お待ちくださいますようお願い申し上げます。

様々な状態のレコードを扱ってる故に、完成予測時間にイレギュラーが生じることが多々ございます。それに加え余儀ない用事が発生することで大きく予定が狂ってしまいます。納期の軌道修正には体力回復とメンタルの調整が必要ですが、幸い夜はよく寝れるので体力回復は全く問題なし。メンタルは当ホームページの更新(主に雑感ページ)やレコード鑑賞で調整してるのでこちらも問題なしです。

納期遅延等波はございますが、品質重視で取り組んでおりますので、多少の納期のずれはご容赦ください。楽しみにしてくださってる方々には大変申し訳ないですが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

なお、コロナ感染や病気治療に伴う遅延ではございませんのでご安心ください。順引き続きお待ちくださいますようお願い申し上げます。

レコードが届いたが。。

2021.9.5

先日届いたレコード。DEVOのTotal Devo体裁は素晴らしいが、音質はいまいち。まあ、このアルバムは言っちゃなんだがDEVO末期の駄作。なんて噂も有りだが、個人的には、、、うーん、A面2曲目Disco dancerのみ好きである。DEVO好きとしてはリマスター盤として聴いておきたかったので購入した。目玉はDISC 2だが、これが特に音が悪い。たまに購入失敗例もある。よって短めに^^でした。ちなみにDisco Dancerはアルバムヴァージョンより圧倒的に12インチヴァージョンがかっこいい。1988年当時ディスコで何度かオンエアしたが全く受けなかった(汗)。

高音質レコードの紹介

2021.9.2

このページでも画像アップ可能となったので、更新頻度高めたいと思います。トップページ更新情報には、随時ではなく気ままに反映するスタンスとしますので、時々この雑感ページ覗いてくだい。

前日このページで届いたレコードが聴けないとぼやいておりましたが、どうしても気になる作品があったので、20分ほどレコード試聴してしまいました。Discogsのレビューでやたら高音質と評価されていたことと、大好きなアーティスト作品だったこと、アマゾンでかなり割安で購入できたこと、これらの条件から即買い!どんな音なんだろうと気になって仕方なかったのだが、ジャケットや盤の体裁など所有満足度高めで、触って眺めてる内に無意識に針を落としてました(笑)。で、出てきた音は、想像以上のハイクオリテー!新旧問わず未開封品は擦れ音など発生するリスクが多少あるので、音の静かな箇所など危惧しておりましたが、しっかりとした重量盤のおかげで安心のトレース。雑音なくクリアーな音が鳴り響きます。恐らくリマスターされてると思うが、オリジナル準拠の安心の音質だ。曲によっては部屋全体で鳴り響くような効果もあって、音に包まれる錯覚すら覚える。これはお勧めレコードである。

こんな感じで、画像と共に短い投稿も交えて雑感ページ充実させます^^。但し、業務最優先なので、滞る日もあるかもしれませんがご容赦ください。時々覗いて下さい。

時間が経つのが早い!8月も瞬く間

2021.8.29

このページ、前回は8月8日に投稿。3週間も経ってしまった。8月も終わりますね。残暑厳しいですが日々忙しくしております。日々忙殺状態ですが元気に勤しんでおります。今日も早朝から録音しております。

新譜および中古で買ったレコードやCDが複数届いておりますが、全く聴けておりません。ニュースコーナーで過去記事非公開だったものをブラッシュアップして公開するも、新たな比較試聴は全然出来ておりません。当面この状態が続きそうですが、届いた品のジャケットを眺めながらモチベーション維持しております。

レコードは良いですね。ジャケット眺めてるだけで癒されます。ノイズ除去作業で波形見続ける合間に日本盤のライナーノーツを読むことがあります。しばし目の保養といったところです。このところ80’s物ばかり買いあさっておりますが(以前からずっとです笑)、お気に入りアーティストの作品、洋物は意外とオリジナル盤持ってないものがそこそこあるので、状態の良いものを探し続けております。老後の楽しみの一つレコードマスターCD作りのために集めてる次第です。

今日も暑い日ですが夕方まで録音作業進めて参ります。本日夕方以降はしばし休養。明日からまた元気に業務に勤しみます^^

お盆も営業しております

2021.8.8

本日も気温上昇中。暑い日が続いておりますが、今日も元気に稼働中です。週末土日、お盆関係なく営業しております。ご依頼やお問合せ随時受け付けておりますので、何かございましたらお気軽に連絡くださいませ。

なお、直接お持ち込みの場合は、屋外のカーポート内での受け渡し、およびお打ち合わせとなりますことをお許しください。

遅延のお知らせ

2021.8.2

8月に入りより暑さが増し日々の業務も気合いを入れ熱く取り組んでおりますが、ここ1ヵ月ほどノイズ除去に時間を要す案件が続いており、納期に影響で始めております。

ご依頼時におおよその納期はお知らせしておりますが、上記の事態が起きた場合は遅れる旨を追加事項として申し添えております。大きく遅れる場合はメールにて個別にご案内いたしております。様々な状態のレコードを取り扱ってるが故に、仕上がり時間の予測がつかない場合がございます。楽しみにしてくださってる方々には大変申し訳ないですが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

なお、不測の事態に伴う遅延ではございません。順次進めておりますので、引き続きお待ちくださいますようお願い申し上げます。

Antelope Audio AMARIって、、、、

2021.7.28

こちらのページ、更新頻度落ちておりますが、業務最優先ご容赦^^

さて、本日は少し過激な内容になります。珍しく愚痴らせていただきます。Antelope AudioのAMARIですが、大変高音質で優秀なAD/DAコンバータで、当ラボになくてはならない存在です。この点は購入当初から変わっておりませんが、じつは、使い始め当初から様々な不具合がありました。Rock On CompanyのSound CUBEというハイスペックパソコン(Windows 10)をAMARIのために新調したのですが、AMARIの動作が安定せずAntelope Audioサポートとの膨大なメール量と、電話やり取りの甲斐なく、パソコンとの相性が悪いという結論で、Sound CUBE上位のハイスペックパソコンを導入する羽目に。相性不安はぬぐえなかったが、全くの杞憂であった。あっさり安定稼働してくれたので、やはり初めのパソコンとの相性が良くなかったと結論付けた。がしかし、使ってるうちに2台目も色々不具合が出てきた、いや、AMARIの問題が出てきた。

具体的には録音ソフトを立ち上げ、録音前のモニタリングの段階で爆音発生。ノイズ除去ソフト使用中に突如爆音発生。後者はヘッドフォン作業がメインなので、下手をすると命に係わる危険が及ぶ恐れもある。信じられないくらいの爆音がヘッドフォンから発せられるので、心臓が止まるほどの衝撃が体全体に響くのである。いずれも一度ソフトを閉じて、AMARIのPC上のコントロールパネルから電源オフし、再度オンにしてからソフトを立ち上げると改善されるが、ノイズ除去ソフトの爆音は、何の前触れもなく襲ってくる傾向があるので、一時期業務に支障をきたしたが、ノイズ除去ソフト側の設定を一部変更することで回避できた。しかし、ベストな設定ではないので少々ストレスが伴うが、爆音よりもましである。ソフトの問題とも考えたが、録音ソフトでも爆音症状が出ることと、AD/DAコンバータeclipse384では爆音は出ないことで、間違いなくAMARIに起因する爆音であることは確定だ。

Antelope Audioのサポートページは充実しているが、正直わかりにくい。一通りやってみようと思うが、基本的なことのみで留めている。なぜなら途中で訳が分からなくなり、ファクトリーリセットせざるを得ない状況に陥るのも困る。ちなみにAntelope Audio製品はAntelope Launcherという管理ソフトのもとで機器のファームウェアのアップデートが行われる。新しいヴァージョンがリリースされたときは、速やかに情報が表示され、ヴァージョンアップするかしないか選択でき、ヴァージョンアップ後何か不具合あれば前ヴァージョンに戻すことができるので便利である。しかし、どうも、いや、どうやら、このヴァージョンアップが曲者かもしれない。Windows OSの更新におおいにかんけいしてるとおもうがAMARIのファームウェアヴァージョンアップが伴ってないのか、相変わらず挙動がおかしくなることがある。音は最高に良いのだが、実作業に影響出る不具合は非常に困る。AMARIとAntelope Audioについて書きたいことはまだまだあるが、この辺にしときます。業務最優先^^

ハードロック向けのカートリッジ

2021.7.17

石川県例年より早く梅雨明けしました。今日も暑い暑い!こんな日はヘビーメタル!

さて、本日は短めに。先日ニュースコーナーでスピーカーセッティングについて軽く触れましたが、いろいろ聴いてるうちにロック系に向いてるMC針を見つけてしまいました。ロック系といっても激しい系に向いてるのではないかという個人的見解ですが。そうそう、最近SUMIKOのMCカートリッジを導入しまして、Starlightはお気に入りの針として、高音質コースで活躍しておりますが、下位モデルのSongbirdも気に入ってしまい、現在シンプルコースで運用しております(使用機材ページで公開予定)。で、そのSUMIKOのSongbirdで聴くハードロックが気持ちよい!

解像度はStarlightに軍配だが、低域の押出はSongbirdの方が量感あって良いと感じた。ハイエンドな方向に行くほど上品な傾向になりがちだが、Sumikoもそんな感じだろうか。。。。Songbirdを下位モデルとしたが(価格基準)、タイプの違うMC針という見方もできる。解像度高めで元気なStarlightに対して、Songbirdは少し粗めの元気な音。解像度高めの針で聴くハードロックは、時にうるさく感じることもあるが、Songbirdは丁度よい感じの高域で、低域の量感も十分なので非常に楽しく聴けるのである。音量上げても苦痛がない(笑)。テンションのみ上がる感じで楽しいのである^^。普段ハードロックはあまり聴かないがSongbirdだったら聴く頻度増えるかもしれないな。そういえばAudiotechnicaのAT33SAも同系の音かもしれない。業務最優先で自分の好きなものを聴く時間が限られるが、時々ハードロックが聴きたくなりそうだ^^。

コロナで地元の80’sディスコイベントが開催できないが、2年前のイベントでThe ComplexのBe My Babyの後にLoudnessのCrazy Nightをかけたら爆盛り上がり!あの時間が忘れられない!

さて、今日は仕事終わりに何を聴くか、Songbird:歌う鳥で、大好きなアルバム、Judas Priestの背徳の掟を聴きます!

レコード洗浄について

2021.7.9

こちらの雑感ページ、更新頻度が落ちております。楽しみにしていただいてる方々には大変申し訳ないですが、業務最優先なのでご理解のほどお願い申し上げます。

さて、本日はレコード洗浄について簡単に^^。お客様からレコード洗浄は有料ですか?とのお問い合わせがございます。当ラボではレコード洗浄含めた価格となっておりますので、お見積り時にレコード洗浄という項目はございません。古いレコードで汚れが心配という場合でも、安心してご依頼いただけます。

レコード洗浄することでノイズの少ないクリーンな音の再現率が高まるメリット、ノイズ除去に要す時間軽減のメリット、そしてMCカートリッジの劣化防止のメリット。レコード洗浄のメリットは、お客様と当ラボに有り!ということで、レコード洗浄はより丁寧に時間をかけて行います。

MCカートリッジの品質維持にも大きく関係するレコード洗浄ですが、針の劣化を判断するリファレンスレコードで定期的にチェックしております。洗浄のおかげで長期使用でも劣化や音への影響はほぼない状態で針の運用を行っております。コースやジャンルによって複数のMCとMMカートリッジを使い分けておりますが、LYRAのDelosやKleosは常に新品ストックしており、万が一不測の事態(針折れ)が起こっても、稼働率下げることなくクオリティ最優先で業務に当たっております。最近はSumikoのStarlightとSongbirdがお気に入りなので、これらのストックも検討しております。

高音質の秘訣は?の問いにノイズ除去は重要なファクターと常々申し上げておりますが、レコードの情報を引き出すレコード針の維持も重要です。レコード針の維持はレコード洗浄が重要となり、ノイズ軽減にもつながります。さらっと短めに書きましたが、レコード洗浄こそ最重要かもしれないという本日の雑感でした^^。

ことレコード洗浄については超音波洗浄や他色々なものを試しましたが、水と特殊ウェスでの手洗いが一番きれいになります。本日もレコード洗います^^

当ラボのハウリングマージン

2021.6.28

さて、6月も終わろうとしてますが、日々音楽にまみれております。空いた時間は自分の好きな音楽を聴いております。ここ2ヶ月ほど90年代のハウスやテクノ中心に聴いておりますが、その中でもブリープハウスといわれるものをチョイスしてます。ブリープといえばLFO、LFOといえばブリープというくらいにLFOという二人組のユニットは一般化したが、91年ころリアルタイムで購入したレコードが手元にあるので、懐かしんで聴いております。特徴ある低音で部屋が揺れることも多々あるダンスミュージックなのですが、音量上げすぎるとハウリングが起きてしまうことに気づいた。

レコード再生におけるハウリングとは、スピーカーの音が床を振動させオーディオラックへ伝わり、レコードプレーヤーを振動させ、レコード針が振動を拾い低音信号をアンプに送り、更にスピーカーから低音が鳴り、床からの振動がレコードプレーヤーにフィードバックされる循環である。これはいただけない!せっかくの楽しい時間が台無しである。以前ハウリングに悩まされたとき、試行錯誤で最終的に改善したのだが、詰めが甘かったようだ。ブリープハウスの低域の破壊力は想像以上だった。レコードのデジタル化には直接関係ないが、改善せねばいけない事象である!

1.5ヵ月前の当ラボのレコードプレーヤーの設置方法は、Music Toolsのラックからガラス板を外し、Audio Replasの直径30mmX高さ20mmの石英インシュレーター3点を介し、御影石ボードを設置。その上にサンシャインのアバボードをのせ、レコードプレーヤーを設置。プレーヤーの足元とアバボードの間、石英インシュレーターの上下には、オーディオショップお勧めの静振シートをかます。これで振動対策はばっちりで、ハウリングマージンもそこそこ稼げていたので、まったく問題視してなかった。ちなみにハウリングマージンとは、レコードプレーヤー上にレコードを乗せ、無回転の状態で針を置き、アンプのヴォリュームを上げていく際に、どの時点でハウリングが起きるか。音量が小さい段階でハウリングが起きる場合と、音量が大きい段階でハウリングが起きる場合、後者がハウリングマージンが大きいということになる。

上記の経緯で再度ハウリングーマージンを調べたところ、以前よりもマージンが小さいと感じる。いろいろ試すが改善しない。試しにホームセンターに売ってるゴムプレートを敷いてみた!、マージンはかなり稼げるが音がつまらなくなった。これはまずい。どこでどうひよったか、現環境は問題ありと理解し、早速改善策を模索。

ある製品を使うことで、急転直下で大幅改善!Model 1.4のトリムとゲイン、つまり音量を最大にしても、プリアンプXの音量を最大にしてもハウリングが起きなくなった!これには驚いた。すごい製品があるものだと感心した。次回ニュースコーナーで紹介したいと思います。

人間の証明LP聴いた

2021.6.20

少し間が空いてしまいました。レビューと業務でなかなか時間が取れず、つい時間が経ってしまいました。

前回と同じ出だしです。。。ここ数日は特に忙しく、ほぼ隔離状態で業務に当たっております。以前は色々なことを同時進行でこなせたのですが、ここ最近は少々もたつくことがあります。基本的にやることが多すぎでバグってるのですが、息抜きすることで軌道修正しております。僅かな時間の息抜き、それはレコード鑑賞!先日ほんの45分ほどレコード鑑賞にあてがいました。大好きな映画、人間の証明のサントラをフルで楽しみました。リマスターCDも所有してるので、比較試聴も兼ねていたのですが、やはりレコードの音に圧倒されました。今回SUMIKOのMCカートリッジStarlingを使用しましたが(デモ貸し出し品)、久しぶりに良いMC針と巡り合いました。かなりマイナーな製品ですが、私好みの元気で明るい音!次回ニュースコーナーでは人間の証明LPレコードとCD音源の比較と合わせてSUMIKOのMCカートリッジStarlingのレビューも兼ねたいと思います。Cross Point RCAケーブルレビューも忘れておりません。掲載まで少しお時間いただきます。引き続き業務最優先^^

インターコネクトについて短めに

2021.6.11

少し間が空いてしまいました。レビューと業務でなかなか時間が取れず、つい時間が経ってしまいました。

デジタルケーブルの選定に時間を要しましたが、ようやくCROSS POINTで落ち着きました。しかしここでまた悪魔の囁きに負け、CROSS POINTのインターコネクトケーブル(RCA)もデモ試聴しました。これがまた良いんです!現状はアコリバのFM 1.4X1.8導体仕様で統一してるが、CROSS POINT1本入れることで大きく変化がありました。フォノイコライザー、プリアンプへ間に使用したところ、これがまた良いんです!ここへ来てアナログ段のケーブル見直しも。。。高音質への情熱が抑えられません。どこに何本使うのがベターなのか?見極めたいと思います。

USBケーブルレビュー後半の前に

2021.6.2

USBケーブルレビュー後半戦行く前に、わたくしのレコードの聴き方について、過去と現在について軽く触れつつ、デジタル関連についても少し触れたいと思います。

ピュアオーディオにはまっていたころの例ですが、レコードプレーヤー→フォノイコライザー→プリアンプ→パワーアンプ→スピーカーでレコード再生音を楽しんでおりました。そして現在はスピーカーをアクティブ型に変えたことで、パワーアンプが必要なくなりました。プリアンプとアクティブスピーカー直結で聴くのも良いですが、私の場合プリアンプの後にAD/DAコンバータを介します。つまりレコードソースをデジタル変換→アナログに戻した音を聴いております。なぜなら圧倒的に音が良がよいからです。また、レコードのデジタル化もこの接続で行うからです。現在Antelope AudioのAmariを使用しておりますが、このAmariを通した音が凄まじく良いんです。で、Amariはアナログとデジタルのルーティングを5つメモリーできるので、メモリー1:レコード音、メモリー2:PC内の音源、メモリー3:録音中のモニター音など、聴くソースや用途によってメモリーボタンで切り替えます。

例えばレコードをデジタル化する際は、PCの録音ソフトを録音モニター状態にし、Amariのメモリーを3にすれば録音ソースが聴けます。この状態でメモリーを1に切り替えると録音前、つまりPCに行く前のAmari内部でAD/DA変換された音が聴けます。

何を言いたいか?AmariでADされたデジタルデータがUSBケーブルを通ってPCに転送、録音音声がUSBケーブルを通ってAmariに戻りDAされスピーカーから音が流れる。Amariのメモリーボタン切り替えで、リアルタイムでUSBケーブルを通った音と通る前の音が比較できるのです。

この場合メモリー1が一番良い音だと感じます(レコードをAmari通して聴く音)。USBケーブルを変えそれぞれ1と3を切り替えながら比較してみると、ノーマルUSBケーブルの音の悪さが目立ちます。ケーブル同士の比較にはなりませんが、USBケーブルを通る前と通った後の比較はできます。この時点で音に違いが出るということは、レコードを録音する(USBケーブルを通る)段階で音に変化が生まれるということです。録音する段階と、再生の段階で2回USBケーブルを通るわけですから、もしかするとこの段の音の変化が一番大きいかも!USBケーブル一択にこだわってあえて固定でAIMを使用してきたが、甘かったですね。よく考えれば、いや、考えなくとも1往復するなら影響力大きいだろ!ってデモ試聴前の自分に突っ込みたくなってきました。

どのような理由で音が変わるのか自分には到底わかりませんが、世の様々な検証結果や文献を参考にすると、PC内のアレコレが音質に影響を及ぼすという結論が多いようだ。AD/DAのタイミングが双方で同じでなければならないとか、それには精度の高いクロックが必要とか、あとPCの電源やノイズがクロックを邪魔しジッターとなって音質を変化させるなど、ジッターを軽減させることで変化の少ない音質、つまり高音質化が図れるということらしい。難しい話は専門家にまかせるとして、要はデジタルに関連する環境を良い状態にすることで、より高音質で音楽が楽しめるという結論に繋がる。

純粋なレコードのアナログ再生はさておき、私のようにAmariを中心としたデジタル寄りのレコードリスニングや、CDやハイレゾ音源など、完全なデジタルデータで音楽を楽しむ場合、USBケーブル、BNCケーブル、マスタークロックジェネレーターを充実させることが重要になってくる。

(これからも続くだろうが、)各機器や電源ケーブル、インターコネクトケーブルなどチョイスに時間を要してきたが、PC上にデジタル録音する最後の段階、USBケーブルによって音質が変化することに衝撃を受けた。幸いデジタル環境も信頼できる製品を使っておりますので、過去の音源についても一定以上のクオリティは備わっておりますのでご安心を。今後さらなる音質向上を図るうえでデジタル環境の充実は必須。

ということで、USBケーブル比較試聴後半戦は、近日中にアップいたします。そのあとにはBNCケーブルの比較試聴レビューが控えております。

デジタル関連、USBの次はBNC

2021.5.26

ここ最近、デジタル関連に翻弄されております。3年ほど使ってたUSB Cable、安定度抜群と信じておりましたが、複数モデルデモ試聴の結果、上には上があることに打ちのめされました。USB Cableレビューするすると言いながら、引き延ばしております。スルスル詐欺ではございません。デモ試聴のタイミングと結果が目まぐるしく変化することで、どのようにまとめてよいか悩んでる状態です^^。わかりやすく簡潔にまとめたいが、まとめる語彙力、文才、技量もないので悩みは深まるばかり。結論は出ており、、、すでにダークホースは導入済かつただいま絶賛運用中。

そんな中、、、矢継ぎ早に次のデモ!そうです!マスタークロック用BNC Cableのデモ試聴を行いました。こちらもUSB Cable同様なめていた。。。デジタル系ケーブル認知度高めのWire Worldのシルバープラチナムグレードを使用しており、間違いない製品として活躍していたが、どうやら見直す時期が来たようだ。USB Cable同様、BNC Cable変えてもそこまで変化はないだろうと懐疑的だったわけだが、完全に覆りました。

3本のBNC CableをAntelope Audio 10MXルビジウムマスタークロック出力に(10個出力ある)3本すべて接続し、同メーカーAmariの10M入力に交互に差し替え試聴したので、音の違いが非常にわかりやすい!レコードデジタルラボなのに、デジタルをおろそかにしていたわけではないですが、時代の変化と共にデジタル再生環境に影響を及ぼすジッター対策など、もう一度見直す時期が来たと改めて感じました。そして更なる音質向上に取り組もうと気を引き締めました。USB Cableレビューの後はBNCが控えております。間にインターコネクトデモの件も挟む予定です。スルスル詐欺ではないので、そこそこ期待してお待ちください^^。

ダークホース来たる!

2021.5.23

最後のUSBケーブルの試聴が終わりました。ダークホース、その名は、、、Cross PointのNEW XP-DIC/USB EN SE最新出来たてほやほや。インターコネクトケーブルもあります。噂に違わぬ充実ぶり!詳しくはUSBケーブル試聴レビューで^^。

ここ最近業務と試聴でなかなか自分の時間がございません。octaveのhp700やlyraのetnaなど、リスニング目的だったが、触れることすらない状態。etnaは箱入り暗室保管しているが、hp700は埃よけシートかぶせたまま放置状態。もったいない話である。ラボでの運用を考える間もなく時間のみ過ぎてゆく。当面この状態が続きそう。

ちなみに今日からCross PointのNEW XP-DIC/USB EN SE運用開始!

USBケーブル交換→音が変わる謎

2021.5.18

USBケーブルを変更することで音が変わる点について以前は懐疑的だったが、ここ数日で確信的となりました^^。ある曲を同じ機器、同じレベルで複数のUSBケーブルを用いて録音してみた。異なるUSBケーブルで録音したファイルをノイズ除去ソフトに取り込み、特殊な波形を確認することでノイズフロアに差があることがわかった。ハイエンドUSBケーブルはノイズが低かった。この点こそ音質が変わる重要なファクターなのか?

この点含めたレビューをニュースコーナーで書きたいのだが、録音業務がタイトでなかなか時間が取れない。画像など用意したいがそれもままならぬ状態。ただでさえ誤字脱字が多いのに(笑)、くたくた状態では何も書く気が起こらない。今週中に何とかしたいが、、、実は今週末もUSBケーブル(実はダークホース)が届くのである^^それを聴いた上でレビューするのが良いかも。USBケーブルレビューの前に、過去にリリースされたCDと最新リマスターCDと、レコードをJORMA DESIGN USBケーブルを介して録音したファイル音源を比較試聴した記事が先になるかも。もったいぶってすみません。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓2021年5月21日PM8時30分加筆↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

本日ダークホースが届いた。早速上記の検証を行ったが、ノイズフロアは特別低くなかった。しかし明らかに音質は変化している。わずかなノイズフロアの差で音質が変化することは十分考えられるが、そこまで重要ではないのか?新品なので慣らしが必要かもしれないが、もう少し使ってから検証してみよう。

USBケーブルのデモ試聴 第二弾

2021.5.14

5月末に予定してたUSBケーブルのデモ試聴第二弾が2週間早まり、昨日から今日にかけて使ってみた。前回(第一弾)試聴したものよりも違いは明らか!今までUSBケーブルの影響力をなめていた。。。

改めて言うまでもないが、電源ケーブルやインターコネクトケーブル、各機器を通って最終的にAD/DAコンバータで(AMARI)デジタル変換されたデータが、USBケーブル一本でPCに送られるのだから、USBケーブルの品質こそ重要である。その部分をおろそかにしていたわけではないが、優れた品質のAIMのSHIELDIO UA3固定が盲点だったかも。詳細は近日中にニュースコーナーで^^

ノイズ除去について

2021.5.12

レコードのデジタル化においてノイズ除去は重要なファクター!とした上で、この雑感ページ2021年4月13日のブログで諸々書いており、特にHip hopのノイズ処理について記載しております。本日はそれ以外のノイズ除去で苦労する点について簡単に触れたいと思います。

ノイズ除去はノイズ除去ソフトを使用しますが、ことプチパチノイズの除去はアタックの強い音をノイズととらえ、除去精度に準じて処理されますが、時にノイズでは無い楽器の音も除去してしまうことがあります。完全に除去するのではなく、アタックの強い部分のみ音を削るイメージ?なので、本来の楽器の響きが失われとてもつまらない演奏となってします。いわゆる手抜きノイズ除去を行うとそれが顕著となります。ノイズ除去や手抜きノイズ除去についてはコチラを参照ください。

アタックの強い音といえば何?主にリズム系をイメージしますが、例えばカスタネット。フラメンコの演奏でカスタネットの連打を聴くことができますが、むやみに全体ノイズ処理を行うとカスタネットの音がぼやけてしまいます。ノイズ除去該当曲の何分何秒にカスタネットが鳴るかメモしておき、処理の段階で個別に除去することでカスタネットの響きが維持されます。該当箇所にノイズが無ければ問題ないですが、手抜きノイズ除去の場合はそれをも確認せずに無条件で全体処理を行うので、カスタネットとそれ以外の音もそぎ落とされるので注意が必要です。カスタネット連打の箇所に細かなノイズが乗ってる場合、アタックの部分を避け細かいノイズを一つ一つ除去しなければなりません。これがそこそこ大変な作業なんです^^。これは近道はないです。地道に消すしかないです。

ほかにもキハーダという楽器音(与作のカーンって音)もアタックが強く注意が必要です。あと、ディスコ、ダンス系で多用されるパーカッション類でコンガの音もアタックが強く、下手に全体ノイズ除去処理を行うと曲が変わってしまうほど音がそぎ落とされます。この場合処理はさらに大変!カスタネットやキハーダはワンポイント、または要所で使われることが多く、全体に渡り鳴ることは稀ですが、コンガは常に鳴ってるものがほとんど。なんだったら曲を構成するうえで重要な要素となってるので、手抜きは許されません。この場合も一つ一つノイズを手作業で消すのか?

そこは長年の経験で培ったノウハウでうまくやりますが、簡単な作業ではありません^^。毎日ノイズ除去を行ってると、除去ソフト上の波形を見ただけでノイズと演奏音の区別や、ノイズ音の種類が瞬時に判断できるようになります。この判断力を活かして限られた時間内で処理を行います。各コースによってノイズ除去の方法は異なりますが、概ね妥当な仕上がりとなります。概ね妥当って曖昧ですが、レコードのコンディションによって仕上がりに多少の差が出るという意味と、通常のリスニングに支障ないレベルに持っていけるという意味も兼ねてますので誤解の無いように。

今回はノイズ除去で苦労する点に触れましたが、当ラボの高音質特別コースでは、ピンポイントノイズ除去を行うことで、ノイズレスかつ音質に影響ない処理方法で最高品質を謳っておりますが、レコードのコンディションによってはお受けできない場合がございます。(詳しくは高音質特別コースページ、そして最下段の注意事項をご参照ください)。レコード会社からのご依頼で、当ラボでノイズ除去した作品が市販化される場合は話が変わってきます。マスター音源がレコードしかない場合、支給されたレコードで最終段階まで仕上げなければなりません。特に苦労するのは1950年代から1960年代のコンディションの悪いレコードです。もちろんノイズ除去と音質劣化の妥協点はありますが、フラメンコギター演奏物や、パーカッション主体の作品はアタックが強い音がメインの作品なので、妥協点が見えません(汗)。これを緻密にノイズ処理する作業は想像絶するものです。過去にLP1枚分のノイズ除去に10時間を要した案件も複数ございました。レコードのノイズ除去に興味がある方、どのくらいいらっしゃるかわかりませんが、いつかビフォーアフター音源を紹介したいですね。レコード会社の許可が必要なので、時期を見て打診したいと思います。

USBケーブルのデモ試聴

2021.5.5

ゴールデンウィークもあとわずか。昨日は業務の後、USBケーブルの聴き比べを行いました。ハイエンドUSBケーブルといわれるもので、再生と録音でどのような変化なあるか、近日中にニュースコーナーでレビューいたします。

全体的に遅延が発生してるさなか、デモ試聴の時間も仕事しろと天の声が聞こえてきそうですが、デモ試聴も当ラボのお仕事。もちろんホームページ各コーナー更新もお仕事。引き続き業務進めてまいります^^

2021年ゴールデンウイークも営業しております

2021.4.24

毎日忙しくしております。ご依頼時にお伝えしております納期について、極端な遅延が発生する場合は個別にご連絡させていただきます。現在ノイズ除去に時間を要す案件が続いており、全体的に遅れが生じております。ノイズ除去の際、メインで使用するソフトの関係上、キーボードショートカットで左手を酷使するのですが、おかげで左手小指と薬指が痛いです。テーピングを使い負担を軽くする処置を行いましたが、改善することを願うばかりです。

さて、ゴールデンウイークの営業については、昨年同様無休で営業行っておりますので、お問い合わせやご依頼随時お待ちしております。直接レコードをお持ちいただく場合は、当ラボ駐車場カーポート内で受け渡しとなることをお許しください。

当ラボでのご試聴は、時節柄承れませんので、ご理解のほどお願い申し上げます。

Hiphopのノイズ除去!

2021.4.13

高音質でレコードのデジタル化を行う場合、最も重要なファクターは何ですか?という質問を受けることがございます。正直申し上げますと、回答に困るのであります。わかりやすくお答えできれば良いのですが、重要なファクターが多いので安易に回答することは、誤解を招く恐れがあるので、慎重にならざるを得ません。私の主観ですがと前置きした上で、コチラのページをご参照くださいとお知らせしております。これを書いたのは数年前なので、一部内容のアップデートが必要ですが、考え方は概ね変わっておりません。しかし、このページに記載されてない重要なことがございます。

ズバリそれはノイズ除去!いくら良い機材を使いレコードの再現性を高めても、ノイズ除去の段階で手を抜く、または誤った除去を行うと、残念な仕上がりとなってしまうことを申し添えなければなりません。ノイズ除去に伴う音質劣化ついてはコチラのページをご参照ください。サンプル音源が示すように音質劣化は想像以上です。そんなノイズ除去で悩ましいのが今回のブログタイトルであるHiphopのノイズ除去!ディスコやクラブでDJが使用するレコードは見た目に傷が多くノイズもそれなりに多いですが、全体処理と個別処理を行うことで納品クオリティまで待っていけます。あまりにもノイズが多い場合は妥協点を探ります。詳しくはコチラをご参照。ちなみに上記のノイズ除去に伴う音質劣化のページでは、全体処理は良くないとしておりますが、これは除去精度を高くし手軽に手抜きでノイズ除去するケース。当方の全体処理は独自の方法で行いますので誤解の無いように。

さて、前置きが長くなりましたが、Hiphopのノイズ除去が悩ましい理由は、レコードのプチパチノイズを効果音としてる作品が多いからです。ローファイ(粗い質感)な雰囲気を出すため、アナログ感を出すため、昔のレコードをブレイクビーツとして使用するなど、オリジナル音声にプチパチノイズが乗ってる理由はさまざまですが、このような作品の場合、オリジナル音声のレコードノイズと、その作品を再生する時に発生するレコードノイズの判別ができないので、除去の段階で大いに悩んでしまうのです。長年の経験値で判別できるものは適切な除去処理を行いますが、盤のコンディションが悪く判別が難しいものは、ノイズ除去しないオプション適用でお願いする、あまりにもノイズが酷いお手上げ状態の場合はノイズ除去しないオプションを無条件で適用する場合がございます。いずれにせよご依頼者様に確認、相談した上で対応しております。

しかし、ノイズ除去が絶対条件の場合があるので、その際は当方の条件を提示しご理解いただいた上で請け負います。当方の条件といっても、私なりのルールと経験値で除去基準を設け、全体処理とピンポイント処理の合わせ技で仕上げる。簡単に申し上げれば、お任せを条件とさせていただいております。ノイズか効果音か極端にわかりにくい場合は、音質を優先するかノイズ除去を優先するか、ご依頼者様に判断を仰ぐ場合もございます。現在デジタル配信プロダクション様からのご依頼など、Hiphop系レコードのデジタル化を請け負っておりますが、この場合もノイズ除去しないわけにはいかないので、除去基準をベースにお任せいただいております。今のところ修正依頼がないので、今後も除去基準ベースに取り組んでまいります。

しかしまあ、どれだけ経験を積んでもHiphopのノイズ除去は難しい。誤った全体処理を行うと作品がつまらなくなる。悩み葛藤するか妥協するか。極端に状態の悪いレコードは妥協もありですが、悩み葛藤する時間をピンポイントノイズ除去に充てる方が罪悪感がない。

OCTAVE HP700プリアンプ

2021.3.29

2016年ころまで本格的なオーディオシステムでレコードを楽しんでいたが、余儀ない事情で縮小することになった。縮小前の完成系システムの一部を紹介すると、スピーカーはB&Wの802Dノーチラス、パワーアンプはモノラル2台でOCTAVEのMRE 220、そしてプリアンプがOCTAVE HP700。この頃メインのオーディオとは別にDJ活動専用の機器もそろえており、Antelope Audioのeclipse384をベースに構築してた。メインオーディオシステムソースのデジタル化を試みたが、真空管アンプHP700の熱い音がマスタリングの邪魔になる経験があったので、良いイメージは無かった。

HP700は3段階のゲイン調整ができ、L,M,Hつまりロー、ミッド、ハイでゲインが上がると共に音の傾向も異なる物であった。当時レコードのリアルタイム再生音を熱い音で楽しんでいた流れで、常にゲインはハイポジション。デジタル化の際も特に気にすることなくハイポジションだった。今思うとこれがきっかけでレコードのデジタル化にプリアンプの脚色と色艶は不要という考え方が私の中に芽生えたのだと思う。なぜ6年近く前のことを今更取り上げるか?実はHP700を新たに導入することになり、改めてレコードのデジタル化に活用してみたところ、当時とは違った結果になったので、報告かねてブログで紹介してみた。プリアンプXがどうのこうのつぶやいてる間に、裏ではHP700導入してたのである。

どのように結果が違ったのかいずれニュースコーナーで紹介するが、簡単に言えば3段階ゲイン調整が肝であった!ミッドとローがおいしいのである!2016年でなぜ試さなかったのか?正直覚えていない(笑)。

とりあえず真空管プリアンプの正体はHP700で、プリアンプXの正体は謎のまま活用し始めております。現在多忙を極めておりますが、着実に前進しております。コースによって使い分けることが重要です。今日はこの辺で。

プリアンプの魅力、再考

2021.3.22

プリアンプXに続いてプリアンプP、この際可能な限りデモ試聴、そして過去に所有してた真空管プリアンプHにまで触手が伸びる。レコードのデジタル化基本コンセプト、プリの色艶脚色不要論が揺らいでおります。ただし、基本は基本でゆるぎないですが、特定のコースについてはプリの恩恵享受でも良いのでは?そのような考えに気持ちが傾いてきました。当ラボの進化の過程とご理解ください。最近ちょいちょい耳にするアップデートというキーワード。当ラボでも多用しておりますが、そろそろ私の考えも一部アップデートが必要かも。気持ちが揺らいでいる段階なのでまだ詳しくは書けませんが、雑感ページで揺らいだ気持ちをつぶやいております。続く

プリアンプの魅力続報

2021.3.15

プリアンプXですが、実はまだ自宅にありまして、今日は1.5Hほど時間を割いてお気に入りのレコードを(比較試聴用のリファレンスではない)Xを通して聴いてみました。そのあとXをMODEL1に代えて聴いてみました。ああ何ということでしょう!Xの音が当たり前になってしまった。。。私の脳と耳がアップデートされたようです。。。Xで聴く音こそが正しく、MODEL1で聴く音が物足りなく感じてしまう現象?いや、物足りなくはない。何かが違うんだけどXでなきゃ感じない何かを感じてしまった?前回プリアンプの魅力の締めくくりでXが欲しくなったと書いたが、それだけでは片付けられないくらいXに惹かれたのである。

文字で書くとどんだけXはすごいねん!となりますが、実際はわずかな違い。しかし、録音ファイルを並べて比較する音質差と、リアルタイム再生音を比較して感じる音質差は意味が違う。前者は耳で聴いて左脳で判別。後者は身体と耳で聴いて右脳で反応。そんなかんじでしょうか?なんのこっちゃ!と私自身も思うのですが(笑)、何かが違うんです。簡単に言えばXはモヤモヤが無いんです。低域にまとまりつくようなボワッとしたモヤモヤがなくすっきりしてるんです。かといってX通して録音したファイルとMODEL1通して録音したファイルの差はそれほど大きくない。違いは間違いなくあるが音質の良し悪しについてはいずれも良い音だ。しかし好みはXで録音したものだということは否めない。

リアルタイムでそこそこの音量で聴く場合、振動は間違いなく起きる。機器の大きさやセッティングによつて振動が音に影響及ぼすことは間違いない。しかし録音はヘッドフォンモニターがメインなので振動は全く関係ない。この辺がリアルタイム再生音の音質差が大きく、録音ファイルの音質差が小さいことに関連するのだろう。確かにMODEL1とXの筐体は形も大きさも素材も違う。Xの強固な筐体は振動に強そうだ。反面MODEL1はクラブやディスコのDJブースで使うことを想定してる割にはスカスカなような気もする。

XとMODEL1のリアルタイム再生音が違うことは筐体の違いが大きく関係してると思うが、それ抜きにしてもXに優位性を感じてしまう何かがある。もう少し検証してみようと思う。いや、もう少しXでレコード聴いてみようと思う。

プリアンプの魅力

2021.3.10

さて、少し間が空いてしまったが、相変わらず忙しくしております。年末から2月まで自宅デモ試聴頻度が多く、いろいろな製品使って一喜一憂しておりました。自宅デモは先方様、つまり貸し出し側の都合を最優先し、お貸し出しいただけるタイミングまで待つことが多々あります。プリアンプを集中的にデモしてた時期より大きく遅れて、某メーカーのプリアンプX(エックス)を試聴する機会に恵まれました。この間すでに当ラボの方向性は定まりLRバランス調整可能なViolectric社のPPA V600というフォノイコライザーとFidelixのパッシブアッテネーターTruphaseをメインで使用し、Fidelixのフォノイコライザーを使用する場合は、Play DifferentlyのMODEL1をプリアンプとして使用する方向でほぼ固まりつつあった。

この間の葛藤は当雑感ページやニュースコーナーで振り返ることができるが、色々な想いを経て方向が定まったのはご理解いただけると思う。しかし、遅れてきた刺客X、、、これを聴いてしまったがために新たな迷いが芽生える。レコードのデジタル化にプリアンプの音楽的抑揚は不要との基本的な考えは変わらないが、このXはその考えを揺るがすほどの魅力がある。このプリアンプを通すことで得られる静寂と作品への期待感。わかりやすく言えば余計な響きが無くなり、各楽器、音の並びがわかりやすく見通しの良い音が得られる。何度も聴いて知り尽くした曲がアップデートされたかの如くみずみずしく感じる。おのずと次のフレーズへの期待感が高まる。つまり音楽が楽しく聴ける。niimbus US4+を聴いた時も似たような感覚があったが、今回のはより私好みの音であるから余計に悩んでしまうのである。Xを通して聴くレコード再生音と、デジタル化後の音源の聴こえ方が絶妙。うまく表現できないがちょうどよいバランスと感じる。デジタル化において時に邪魔になるプリアンプの抑揚がこのXは控え目であることが絶妙という表現になる。要はこのXが欲しくなったのです。

レコードのデジタル化に際し、こだわりと鉄の意志を持って取り組んでおりますが、このようなプリアンプで音楽を聴いてしまうと、それをデジタルに反映させたい想いも芽生えてくる。また新たな葛藤だ。聴かなきゃよかったとは言わないが、聴いてしまったからにはさてどうするか。オーディオやってるときはプリアンプ最重要だったのが、一周回って原点回帰か?困ったものだ。

LYRA ETNA λ (ラムダ)

2021.3.1

さて、本日より3月突入。相変わらず日々忙殺で、先日届いたLYRA ETNA λもまだ聴いていない状況です。このLYRA ETNA λはディスコンとなったTITANの後継の位置づけで、TITANをブラッシュアップ+αのハイエンドモデルで、海外でも大変評価の高いカートリッジだそうです。間違いなく当ラボのフラッグシップモデルとなります。時期的に多忙極めているので、インプレッションはもう少し先になりそうです。今は目の前の案件と私用諸々進めてまいります。

MMカートリッジの能力を引き出す

2021.2.24

MMカートリッジといえばShureのM44GやOrtofonのDJ用の物をイメージするわたくしですが、これらのイメージは中低域の厚み、押出の強さがあるが、高域の繊細さに欠け音が粗いというところでしょうか。しかしDJ用以外のMMカートリッジの最近の傾向は、MCの繊細さも兼ね備えたものが多く発売されております。私もいくつか試したことがあり、気に入ったものは使っておりますが、やはり高域の物足りなさは感じております。所有するMCカートリッジが高解像度の物が多いので、よりそう感じてしまうのかもしれません。

最近Violectric社のPPA V600というフォノイコライザーを使用する頻度が増えました。MMカートリッジを使うときもFidelixよりもV600を使うことが多いです。しかし、MMカートリッジといえばインピーダンス47kΩ固定、容量負荷固定が一般的。V600は容量負荷変更可能ですが、内部のデップスイッチで変更しなければならないので、かなり面倒くさい(汗)。MMカートリッジはフォノイコライザー、ラインケーブルの特性によってインピーダンスや容量負荷を微調整することで理想の音が得られるらしいのですが、当環境もしかすると本来のMMカートリッジの音が出せてない恐れがあるので、こんな製品を試してみました。

前情報としてネットで色々調べてみると、前後の機器や環境で良い方向に音が転じるケースとその逆、あるいは特に変わらないケースがあるようだ。当環境ではどうだったか?条件付きだが良い方向に転じた!この条件が少々厄介なのだ。これをクリアできれば最高のツールとなるMM Expander AFE-10だが、条件クリアするために鋭意研究中。これがクリアできれば最高なんですけどね。レコードデジタルラボの、ラボ(研究所)の部分を強調してみましたが(笑)、大したことしてません。配置を変えたりアースの取り方を変えたり、他色々試してるだけです。うまくいけばニュースコーナーで紹介します^^

短めに

2021.2.18

さて、本日は朝から雪かき。それほどハードではないが、運動かねて30分ほど汗をかきました。多忙時期の雪かきは辛いですが運動不足解消にということで、今日も無事業務が終わりました。ニュースコーナーで紹介したことがたくさんあるのですが、日々忙殺状態で若干空回りしております。音は間違いなく進化しておりますのでご安心ください。ここ最近MODEL1を使わないパターンで録音したり、新たなマシーンを使ったり、コースによって使い分けております。もとい!使用するMCカートリッジによって使い分けてます。また、期待のMMカートリッジを明日デモ試聴します。貸出期間は多めに頂いてるので、じっくり試したいと思います。良いものであればいずれ紹介いたします。さて、今日はこの辺で^^

お疲れ様でございます。

マスタークロック比較

2021.2.12

さて、本日はお隣福井県のオーディオショップに行ってまいりました。目的はマスタークロックジェネレーターの比較試聴です。現在Antelope Audioの10MXを使用しておりますが、ショップ様お勧めのMUTECのREF10 SE120と比較してきました。当ラボでマスタリングした音源とCD音源の比較も交えて、大変有意義な時間を過ごすことができました。また参考になるアドバイスを頂いたので、持ち帰って今後の業務にフィードバック必至ということで、詳しくは近日中にニュースコーナーで紹介いたします。

耳のアップデート

2021.2.6

本日My Birthday!いつもと変わらぬ朝を迎えました。早朝から通常業務を行っておりますが、合間にPCのデータ整理を行っておりました。懐かしい音源データが出てきまして、とても興味深いデータだったので、キリの良いところで一旦業務を止めてデータを再生しました。数年前高音質と感じた音源だったが、ノイズ除去ソフトで全体処理を行った後の、切れ味いまいちな音に驚いた次第です。

2013年、2014年?ころだったと思う。ディスコイベントで使う音源をいかに良い音でパソコンに取り込むか、つまりレコードのデジタル化に大いに悩んでいた時期、某業者様(以下Aさん)にお願いして仕上がった音源が上記のそれである。久しぶりに聴いてなぜ驚いたか?仕上がった当初は音の良さに驚いた。自身が同じ曲を録音したファイルと比較してみたが、違いに愕然とした記憶があり、何度かAさんにメールで問合せした記憶がよみがえる。残念ながら数年前に業務を辞められましたが、当時ホームページで使ってる機材や針、プロセスを紹介されており、納得の音質ではあったものの、私もそれなりのオーディオ機材を駆使して作成していたので自信はあったが、その自信が見事に打ち砕かれてしまった!

Aさん曰く、依頼した12インチシングル(80’sの超マイナーなファンク)のコンディションが良かったというのが高音質の理由でした。いやいやいや、レコードのコンディションが良くてもここまで太い音は出ないだろうと。録音時にアウトボードやEQで調整してるのではと思うくらいメリハリある音源でした。この時の依頼内容は、メインの1曲に対して録音したままの音源(24bit/192khz)、同音源をノイズ除去した音源である。前者をZ後者をYとする。

当時私が録音した音源と比較して、まずZの段階で音が違う。前述したエフェクターを通して録音されたような?若干コンプもかかってるかと思うような音源。Yについてはノイズがなくより聴きやすくなった印象だ。この衝撃は今でも忘れられないのだが、この時以来、レコードの高音質デジタル化を求める長い長い旅が始まったわけです^^。オーディオが趣味だったので、楽しみながら旅を続けておりましたが、自分なりにデジタル化に対する造詣が深くなり、現在に至る過程でZとYの存在を忘れておりました。

で、改めて現在の耳でZとYを聴くと、明瞭度、解像度、トランジェントの曖昧さ、ノイズ除去による音質の劣化を感じてしまう。試しに現在の環境で(高音質コースに相当)同曲をデジタル化してみた。録音したままの音源をRZとし、ノイズ除去した音源をRYとする。ZとRZを比較するも、音の本質が違う。Zがこもって聴こえるほどの音質差は歴然。Zのアウトボードエフェクターやコンプか効いたような音は、恐らくフォノイコライザーの仕様に関連するのかもしれない。ナグラやブルメスター、そしてkorgのNu-1を通して録音したファイルは、コンプがかかっていたように、Aさんが使用されていた外国製の80万円ほどのフォノイコライザーがそのような仕様だったのだと判断。

続いてRYを聴いたが、全体ノイズ処理を行っていないので、アタック音が丸まっておらずレコード本来の明瞭度、解像度、耳当たりの良い高域がみずみずしく鳴っており、低域の輪郭もしっかり表現されている。一方YはZの段階で控え目な解像度に加え、全体ノイズ除去で失われた音の輪郭とアタック音の影響で、よりつまらない音に聴こえてしまった(当時は素晴らしいと感じた)。比較することの重要性を再認識した。

2014年当初は驚愕するほど高音質に思えたZとYだったが、現在の環境下で仕上げた音源との差が大きかったことに驚いた。現環境並びに現在の音に納得しつつ、自身が録音したファイル、過去のものと現在の物、定期的に比較して耳のアップデートをしなければならないと改めて感じた次第です。現在頻繁にプリアンプ(AMARIの前段)のデモを行っておりますが、これも耳のアップデートの一環。以前はプリアンプ必須でしたが、少し考え方を改めてるのが現状。それほど長い旅にはならないが、新たな方向に光が射し答えが見えてきた^^。

さて、これから通常業務に戻ります。今日はカセットテープの録音メインです。

niimbus US4+ つぶやき其の4

2021.1.28

昨日US4+とMODEL 1を再び比較してみた。ハイレベルな戦いであることは先日のニュース記事でもお伝えしたが、やはりMODEL 1のクオリティは底知れない!他のプリアンプと比較する時はブラセボ効果の影響で興味を持った製品が良く聴こえる。しかし日を改めて比較するとファーストインプレッションほどの鮮度、良さが薄れるような気がする。それだけMODEL 1のクオリティが高いということにつながるか、MODEL 1の音に慣れてしまってる私の耳がバカになったのか(笑)。どうやら私はMODEL 1の熱量や明瞭なトランジェントが好きなようだ。一点の曇りのないすがすがしい高域と、音階を感じることができ量感も申し分ない低域も好みだ。俗な言い方でアレだが、、、MODEL 1はにわかにドンシャリ傾向であることは否定しない。下品ではなく品の良いドンシャリとでも言っておこう。

Allen&Heathの開発を手掛けたAndy Rigby-JonesとテクノDJ界の王者Richie Hawtinがこだわりにこだわりぬいて開発され、厳選に厳選を重ねたパーツで作られたMODEL 1、音が悪いわけがない。ドンシャリ傾向の音質の良いDJミキサーという言葉では片付けられない。スタジオクオリティの高音質プリアンプという方がしっくりくる逸品である。様々なプリアンプ、サミングミキサー、DJミキサーとMODEL 1を比較してきたが、やはりこれを超えるものはいまだ見つからないかも。毛色は違うがUS4+はMODEL 1を凌駕する存在であることは間違いないが、私の好みであるかと問われれば回答に困る。。。業務に忙殺される日々の中で音質見極めるのは困難を伴うが、また後日、、、一旦心を落ち着かせて出た回答を信じることにしよう。

niimbus US4+ つぶやき其の3

2021.1.26

1月24日にUS4+を返却したが、再び呼び戻すこととなった。本日1月26日午前中にUS4+は戻ってきた。もちろん送料は当方の負担です。US4+の音が忘れられない!と、そんな理由で呼び戻したのです^^。

US4+デモ手配いただいた代理店様のご厚意で、フォノイコライザーも自宅デモしてるのですが、これがまた大変すばらしい!何を隠そうViolectric社の製品なのだ!本ブログ、前回プリアンプとフォノイコライザーで少し触れましたが、ドイツ製のフォノイコライザーで、日本のサイトでのレビューは無い。数日業務かねて使用しているが、MCカートリッジ、MMカートリッジともに表現力が素晴らしい!US4+に続いて衝撃の出会いです。これ、US4+と一緒に使ったら驚愕かも、、、、。この熱い想いを代理店様にお伝えし、US4+を呼び戻したというわけです。明日試してみます。

プリアンプとフォノイコライザー

2021.1.22

年末年始の異変からようやく落ち着きを取り戻しましたが、日々の業務に忙殺は相変わらずで、その合間をぬって色々な機器のデモ試聴を行っております。当方からお願いするパターンと、おすすめいただきデモ機を送っていただくパターンがございます。今年に入って複数機器のデモ試聴を行ってますが、日本ではなじみのないメーカー品が主で、今週末に届く機器も例外ではない。

日本のレビューは皆無で海外のレビューすらない品だったりする。ある製品についてはもしかすると私が初めてレビューするかもしれない。とはいえ皆様ご存じのように、当方のレビューはレコードのデジタル化に特化したものがメインで、全ての機能を試しかつレビューするスタイルではない。また、シンプルかつ分かりやすいを心がけているので、長々と詳細に渡りレビューするスタイルではない。単に時間が無いのと語彙力に欠けるためと言い訳をしておこう。日本初のレビューとなる製品、そこは肩の力を抜いて当方が感じたことを正直に書くことで、より良い音を求める同志に伝わるものがあればよしとしたい。

明日届くデモ機はドイツ製のフォノイコライザーとプリアンプである。プロ機器とコンシューマ機器の間を行くような製品?輸入代理店様お勧めのモデルなので大変興味深いですが、限られた時間でデモ試聴したいと思います。他の機器のデモも含め、いつものニュースコーナーで順次紹介したいと思います。

niimbus US4+ つぶやき其の2

2021.1.19

昨日US4+を用いてレコードを録音してみた。MODEL1で録音したものと比較してみたが、リアルタイムでレコードを聴く印象、録音ファイルで聴く印象、先日ほどの衝撃は和らいだ。

5種類のMCカートリッジで5作品(5曲)をUS4+とMODEL1を使って録音。US4+で録音した曲A,B,C,D,Eと、MODEL1で録音した曲a,b,c,d,eをDAW上で並べて比較。Aとa、Bとbという比較方法なのだが、微妙な差はあるが驚くほどUS4+に優位性があるかとなれば、それはNOだ。業務の合間に時間を設けたので、少し耳が疲れてたかもしれないが、最初の衝撃はどこかに行ってしまった。デモ期間数日延長したので、後日改めたて比較試聴したいと思う。

niimbus US4+ つぶやき

2021.1.17

先日ニュースコーナーで少し紹介しましたが、niimbus US4+への想いが高まる高まる^^。高音質を求め日々邁進しておりますが、久しぶりに凄い機器に巡りあいました。AMARIやMODEL1の時も衝撃受けましたが、今回は前代未聞の衝撃かもしれません。この想いを言葉で表したいがうまく伝えられそうにないので、ここでぼそぼそつぶやいてます(笑)。過去に有名どころのプリアンプ色々聴いてきましたが、niimbus US4+は別格です。これ、ヘッドフォンアンプなんですけどね。とにかく質が良いんです。何もかも良いんです。

この製品、ドイツメイドで日本で購入できるショップは数少ない。国内レビューはごくわずか、海外レビューもそれほど多くないが、レビュー内容はヘッドフォンアンプについてのみ。プリアンプのレビューはおそらく皆無である。なんで私がniimbus US4+に興味を持ったか?単純に見た目に惹かれたのが最大の理由。機器のデザインではなく、LRバランスつまみがついてるところに目を奪われました。現代のプリアンプでLR調整できるものは少なく、調整できるものはもれなくトレブルやバスの調整ができるものである。ヴォリュームとLRバランス調整できるものはごくわずか。ここが興味を持った入り口で、色々調べるうちに惹かれたわけです^^。

日々の業務が忙しく本格的なデモ試聴はできてませんが、今週中に返却しなければならないので、一両日中に時間を作って試聴します。レビューはそのあとになります。当方のレビューはシンプルかつ分かりやすくを心がけております。文系なので数値やソース、根拠など交えて詳細なレビューはできませんが、プリアンプ機能のみレビューしたいと思います。興味のある方お楽しみに^^

お知らせ

2021.1.13

年末年始の異変からようやく通常に戻りました。昨日無事エコキュート設置完了。14年持ったことが奇跡だが、12/30に故障しこの寒い時期に2週間お湯が使えなかったことで奇跡は帳消しに(笑)。ともかく、いつでもお湯が使え、入りたい時にお風呂に入れる日常に感謝です。

さて、年末年始の異変に伴い、通常業務に支障をきたし、納品が遅れてしまったお客様にはご迷惑おかけしましたが、なお全体的な遅れが生じております。徐々に軌道修正してまいりますが、追い打ちをかけるようにこの3連休は大変な雪となりました。3日間合わせて9時間ほど雪かきに時間を取られ業務に影響が、、、。さらに北陸の流通がマヒ状態で、宅急便の荷受けや配達が中止となってしまいここでも業務に影響が出ております。

今朝の天候状況からの予測ですが、今日あたり順次復活するのではないかと思われます。完成した案件については個別にご案内させていただきます。遅れが生じてる案件については鋭意進めておりますので、お待ちくださいますようお願い申し上げます。

メールアドレスについて

2021.1.11

お問い合わせやお見積り依頼される場合、メールアドレス記載に誤りがあるとこちらからの返信ができません。また、お問い合わせやお見積りフォームより送信しますと、お客様のメールアドレスに確認メールが届きます。確認メールが届かない場合はメールアドレス記載に誤りがある恐れがございますので、そのような場合大変お手数ですが、メールアドレスに誤りがないかご確認の上、再送お願いします。

年末年始の異変

2021.1.7

さて、コチラのコーナー、2021年初投稿となります。本年もマイペースで投稿してまいりますので、よろしくお願いします。早速ですが、音楽関係の話ではなく、プライベートな内容から!

12/29の夜に胃に激痛が走り、翌日30日から医者はやってないので市販薬と食事制限で自力で治すことを決断。年末年始の食事はおかゆとうどん、もちろんお酒飲まず。追い打ちをかけるように14年間稼働してたエコキュートが12/30に故障。お湯が使えない。風呂に入れない。メンテナンス業者もメーカーも電話に出ず。大変な年末年始となりました。胃痛は摂生のおかげで改善し、昨日胃カメラ検査で異常なしのお墨付きで完全復活。エコキュートは寿命と判断し1/2の量販店の初売りで買い替えしたが、1/12設置工事までの間は近くの粟津温泉で入浴。同級生の友人が温泉旅館を営んでいるので、そこにお世話になっている。波乱の幕開けで業務に支障が出て、納期にずれが生じておりますが、これから徐々に挽回します。

そんな中、Mysonic LabのEminent GL導入が決まり、日々使っておりますが、同社の昇圧トランスよりFidelixのLiricoというヘッドアンプを使ったほうが良い結果が出ております。Mysonic LabとFidelixのコンビですが、個人的に大変気に入りました。Eminent GLで聴くソウルファンクはたまりません。特に低音の出方が、、って、前回も似たようなこと書いてますが、レコードの録音に限っても、この音はなかなか良いですぜーーー!慣らし運転も終わるころなので、そろそろ業務で使用したいと思います。

今年も良い音の追求は止まりません。ドイツの某メーカープリアンプが来週自宅に届きます。もちろんデモ機です。情報少ない製品ですが、ピン!とくるものがあったので即問い合わせ。初めてのお問合せにもかかわらず懇切丁寧にご対応いただき、自宅デモの提案を頂きました!さてどんな音か。いずれニュースコーナーで紹介いたします。今回はこの辺で^^。

Mysonic LabのEminent GL

2020.12.25

メリークリスマス^^Mysonic LabのEminent GLこれはやばいです!録音に向いてるね。LyraのKleosお気に入りでしたが、レコードの録音に限っては、Eminent GLのほうが好みかもしれない。ソウル、ファンク、JAZZ向きですが、オールマイティに使えそうです。

良いクリスマスをお過ごしください^^

当ラボ制作のCD作品間もなくリリース

2020.12.22

久しぶりの投稿です。日々忙殺状態ですが、元気に忙しくしております^^今回も短めですが、うれしいニュースを一つ。

70年代フォークサウンド、アーティストさん直々にご依頼いただきました案件、年明け早々CDリリースが決まったとの連絡がございました。デジパック仕様の見本盤CDも送っていただきました。サイト更新もままならないので、もう少し先になりそうですが、コチラのページでご紹介いたします。

マスター音源が自主製作のレコード盤のみだったので、ノイズ除去とマスタリング全てお任せいただきました。楽器の数が少なく静かな曲も多かったので、プチパチノイズは極限まで抑えつつ、音質劣化も最小限に抑えるよう取り組みました。作者ご自身より高い評価を頂きました。音源使用の許諾もいただいてるので、いつかノイズ除去ビフォーアフターページで紹介させていただきます。

コチラのレーベルよりリリースいろいろなショップでリリースされますので、興味ある方は是非^^。

続、デモ試聴レビュー予定について、短く

2020.12.10

機材の自宅デモ試聴レビュー、楽しみにしておられる方、お待たせして申し訳ございません。ただいま業務最優先で日々忙しくしております。ブログやニュースコーナー更新の前に、まず録音!ということで、レビューはもう少し先になります。今週末、あるいは週明け、脳内記憶が薄れぬ間に!とりあえずDJM-V10、12月11日にアップしました。

デモ試聴レビュー予定について、短く

2020.12.7

12月突入です。今月も元気に進めてまいります。さて、ここ数日複数の機材の自宅デモ試聴を行いました。DJミキサーDJM-V10や電源関連機器などなど。順次レビュー予定です。業務最優先ですが、乞うご期待!

一部導入決めました。ものが届きましたら、システムページに掲載予定です。

AMARIの前段で音量調整

2020.11.25

さて、本日はいきなり本題から!以前使ってたADコンバータeclipse384は入力レベル調整が幅広くできた。AMARIは入力レベル調整できない。レコードをPCに録音する際入力レベル調整は必須。フォノイコライザとAMARIの間にプリアンプを設けずして適切な入力レベルは得られません。100~200万クラスのプリアンプよりも、DJミキサーがレコードのデジタル化に適していることはコチラで解説してますが、ADコンバータをAMARIに変えたことでDJミキサーMODEL 1とDJM-900NXS2の出力レベルに違いがあることが分かった。

難しい話はできないので簡単にまとめると、AMARIの入力レベルは一定なので、DJミキサー側でレベル調整するのだが、MODEL 1の調整幅は広くDJM-900NXS2が狭いということが判明。もう少し具体的に書くと、DJミキサーの各チャンネルの入力レベルと、マスターアウトのレベル調整でPC録音時の適正レベル(-6db)に持っていくのだが、DJM-900NXS2の場合、適正レベルに調整するもミキサー本体のCLIPランプが点滅、つまり音割れサインが出るのだ、、、。チャンネル入力、マスター出力、いずれかを絞ればCLIPランプは点滅しなくなるが、録音適正レベルに満たなくなる始末。レコードの種類やジャンルによっては-4dbに振れるくらい録音レベルを上げても問題ないし、むしろそのくらい必要な時もあるので、-6db手前でCLIPランプが点滅するDJM-900NXS2は使いにくいのである。ちなみにDJM-900NXS2は過入力に対し、マスター出力の段でコンプがかかる(ユーティリティ設定でON/OFF選択化で、初期設定はON)。CLIP点滅がコンプのサインかどうかはわからない。

その点MODEL 1はチャンネル入力、マスター出力共に余裕がある。マスターを最大出力としチャンネル入力レベルを調整すれば、適正レベル±2dbほどの調整が効く。eclipse384は入力レベル調整ができたので、DJミキサーの入出力を気にしたことがなかったが、レベル調整できないAMARIに変えてからミキサーの入力レベル設定にシビアになった。CLIPが点滅してもDJM-900NXS2から出てくる音は割れていないが、精神衛生上よくないので、DJM-900NXS2をアナログミキサープリアンプとして使う頻度は減りそう、、、。ついでに言うと、今回改めてMODEL 1とDJM-900NXS2で録った音源を比較したが、MODEL 1が間違いなく音が良い。

ちなみにDJM-900NXS2をAD/DAコンバータとして使う場合、入力レベル調整に苦労することはなかったし、CLIPランプが点くようなこともなかった。音質についてもMODEL 1とAMARIコンビで録音した音源と大きく差はなかった。もう少し先だが、DJM-V10の自宅デモの際に上記の件の検証とDJM-V10をAD/DAコンバータとして使用した場合の音質チェックも行う。DJM-V10大変興味深い製品ですが、AMARIとの相性はもしかするとDJM-900NXS2同様かもしれない。。。デジタルミキサーをアナログミキサープリアンプ的に使う場合、ミキサー本体のCLIPランプ点滅が音質に影響出てるか否か確認する必要がありそうだ!今回はこの辺で^^。

大音量モニタリング

2020.11.20

少し間が空いてしまいました。諸々順調に進んでおります。11月末から12月半ばにかけて複数の機器を自宅デモする予定です。現状の音質に満足してるが、より良い状態でデジタル化できるよう機器の情報収集しております。使う機器が良くてもノイズ処理の段階で台無しになることはコチラで公開してますが、除去後の音を適正な音圧、音質に調整する段もかなり重要です。

当ラボではADAM / S4x-VミッドフィールドモニタースピーカーとADAM / SUB12サブウーハーでモニタリングを行い音質調整しております。幸い日中の音量は気にしなくてもよい環境なので、大音量チェックが可能です。一般的なCDやクラブ向けDJサウンドまで幅広くカバーできるモニタ環境では、機材、ケーブル類の変更に伴う音質変化もわかりやすいので、音質向上にも一役買っております。

ちなみに自宅デモ予定の機器はモニタ関連ではないです。フォノイコライザーやプリアンプの段で追加導入を検討してるものがあるので、それをシビアにモニタリング予定ということで、年内中にレビューしたいと思います。まだまだ先ですが、興味ある方はこうご期待^^。

Pioneer DJミキサーをAD/DAコンバータとして使う

2020.11.11

雑感ブログ、少し間が空いてしまいました。通常業務と機材やレコードの検証比較など、早朝から夜中までマイペースで勤しんでおります。腰の状態ははかばかしくないが、職業柄これからも付き合っていく覚悟で気持ちを切り替えました^^。

さて、早速ですが気になるタイトルについて触れたいと思います。前々回のブログでPionner DjのDJM-V10について触れましたが、ますます欲しくなってきております。デジタルミキサーなので、使い道は多岐にわたることが容易に想像できますが、私自身も色々妄想が膨らんでおります。DJM-V10に搭載されてるADコンバータチップとDAコンバータチップ、前者が旭化成エレクトロニクス社(AKM)のVELVET SOUNDテクノロジを搭載した32bit Premium ADC(AK5578EN/AK5574EN)、後者がESS Technology社の32bit SABRE 8-Channel DAC(ES9016S)、なんだかすごいチップを搭載してるので、DJM-V10自体をAD/DAコンバータとして使うのもありでは?音質や使い勝手次第では、当ラボの要でもあるAD/DAコンバータAMARIを使わないパターンもありでは?と妄想する始末(笑)。DJM-900NXS2やDJM-V10は高音質デジタルミキサーとして認知度が高いが、件のAD/DAコンバータ(ADC/DAC)として使う記述はオフィシャルでは見たことがない。業界関係、個人ブログでも見たことがない。

一部DJソフト(Serato DJなど)を利用してPCに音声を録音する機能は一般的に公開されてるが、ミキサーに入力されたアナログソースをパソコンに録音したり(ADコンバート)、PC上のファイルを再生しミキサー介して聴く(DAコンバート)ことを試した人はいないのだろうか?PCまたはMACとDJミキサーをUSB接続し、DJソフトを介して音声のやり取りすることが一般的だが、理論上前述したDJミキサーをADCやDACとして使うことも可能であると思われる。当ラボにはDJM-900NXS2があるので早速試してみた。PC(Windows 10)にDJM-900NXS2のASIOドライバーをインストールし、DJM-900NXS2とPCをUSBケーブルで接続。録音ソフト(DAW)とDJM-900NXS2のユーティリティソフトの設定をごちゃごちゃいじったところ、24bit/96khzハイレゾ録音ができた。そしてハイレゾ音源の再生音をDJM-900NXS2に繋いだアクティブスピーカーから聴くことができた。つまりDJM-900NXS2をADCやDACとして使うことができた!もしかしてこれは周知の事実?わたしとしては目からうろこでした(笑)。

録音されたソースを特殊な波形ソフトで確認しても、一点の曇りもないハイレゾ音源であった!DAWとユーティリティソフトの設定次第では、アナログソースをミキサーの1chと2ch別々に入力し、LRバランスを調整しながらPCに録音することもできる。またはミキサーのバランスつまみを介することも可能だ。AD/DAコンバータ介さなくてもデジタルDJミキサーがあればPCにハイレゾ録音ができるということになりますが、DJM-V10でこれを行ったときの音質と、AMARIとアナログDJミキサーのMODEL1を使って録音したファイルの音質、ガチンコ勝負したいところです。大変興味深いがデジタルDJミキサーを使って録音再生する場合、最大24bit/96khz(192khz対応してない)まで対応という点と、マスタークロック(BNC入力無)が使えない点が問題となる。妄想膨らみすぎて最後どのように締めてよいかわからなくなったのでこの辺で終わりにしますが、DJM-900NXSやDJM-900NXS2やDJM-V10など、デジタルミキサーはADCやDACの代わりとしても十分使えることがわかりました。設定は特別難しくないので、興味ある方は是非トライしてください。詳細はコチラで公開しております^^

短く

2020.11.2

11月突入です。今月も順次進めてまいります。前職含め一日中座りっぱなしの業務を続け30年となります。今まで腰痛に悩まされることがなかったのが奇跡だったのか、、、最近何となく腰に違和感が。朝は何ともないのだが夕方から夜にかけて調子が悪くなることがある。接骨院に行ってきたが、定期的なメンテプラスで腰の具合も診てもらった。施術していただいたが現状変わりない。もう少し様子を見よう^^

腰痛がじわりじわりくる中、日々の業務とデモ機やレコード、CDの試聴など時間を作って積極的に行っているが、文章に書き起こす気力がわかない。座るのが苦痛だからである(笑)。もう少し楽になってからたまった分をアップする予定。しばらくは我慢の日々ですが、業務最優先で今のところ支障なく進めておりますのでご安心を。んなところで今日は短めでした^^

Pioneer DJM-V10

2020.10.29

さて、早くも10月29日、、、今年も残すところあと2ヶ月。例年になく今年はめまぐるしい一年となった。その中でも当ラボのメイン機器であるAD/DAコンバータの変更は大きな出来事であった。それに伴い2台のPCをハイスペック化し、さらなる高音質化と時間短縮が図れたことは大きかった。相変わらず良い機材を求めデモ試聴を定期的に行っているが、最近特に気になってるのが件のDJミキサーPioneer DJM-V10である。

残念ながらこれは自宅デモ試聴できないので、ただただ妄想が膨らむ。同社のDJM-900NXS2では従来のきらきらしたデジタル音を一新し、デジタルミキサーの音もここまで来たかと言わしめたほどの高音質化を図り、発売から4年がたった今でも変わらぬ人気を誇っている。DJM-V10はそれをも上回る高音質との評価を得ているらしい。DJM-900NXS2を所有してる当方としては興味を示さないはずがない^^。当ラボのメインDJミキサーはMODEL 1だが、デジタル化に際しDJM-900NXS2を使ってほしいとのリクエストも時々あるので適宜使用してる。MODEL 1を使用した時と変わりなく高音質で仕上げることができるので、ジャンルによってDJM-900NXS2が重宝する時がある。つまり完全なアナログミキサーのMODEL 1ともいい勝負ができるDJM-900NXS2よりも高音質とされるDJM-V10が気になって仕方ないのだ(笑)。

細かいスペックはネット上の情報に譲るが、当方が最も注目してる点は、AD/DAコンバータに高品質なチップが採用されてること。デジタルミキサーの肝であるこの部分に力を入れていることと、音質にかかわるパーツの最適化、見直しを行うことで、前述したDJM-900NXS2よりも更なる高音質化が期待できる。また、AESデジタル出力が設置されたことも興味深い。詳しいスペックを見ると、アナログをデジタルに変換するADコンバータは32bit/96khzとなっている。これだと相手側(DAC)が32bit対応の機器が必要だ。ってか、そんな機器は存在するのか?コンシューマ向けの製品では皆無だと思うので、メーカーに問い合わせてみた。32bit/96khzではなく24bit/96khzではないかと。。。。3日くらいしてようやく回答が来ました。24bit/96khzだそうです。こうなると当ラボのAD/DAコンバータAMARIのAESと接続し、デジタル化に活かせるではないか!現状AMARIのAD/DAに勝るものはないと信頼してますが、DJM-V10のADコンバーターの音もよければ積極的に使うのもアリですね。

ちなみにDJM-V10にはチャンネル4バンドEQやコンプレッサー、メインアウトEQなど積極的な音つくりができる仕様だ。これらはMODEL 1も似たような構成で設置されており、各機それぞれの音質の違いも楽しめるとにわかに期待してるが、これはあくまでもリアルタイムでレコードを聴く場合の遊び道具ととらえている(レコードをデジタル化する際、再現性重視とするならば録音の段で積極的な音つくりはしないほうが良いという考え)。また、PCDJする際もDJM-V10はserato DJを使うことができるので何かと重宝しそうです。がしかし、でかい!イベントに持ち込むのは無理やな(笑)。もう少し待つとDJM-V6とか出そうだが。。。。出たら真っ先に買うかも。って、これ書いてるうちにDJM-V10ほしくなっている自分がいます。DJM-900NXS2手放してDJM-V10導入案も無くは無い。さてどうするか。

レコードノイズ除去

2020.10.17

さて、10月も半ばを過ぎ朝夕かなり冷え込むようになってきました。昨夜は外食後に友人のお店でお酒を飲んできました。久しぶりのはしごでした。多めに飲んだおかげで今朝は少しだけだるかったが、二日酔いもなく本日も業務に勤しんでおります^^。

先日ノイズ除去ソフトをヴァージョンアップしました。現在の業務では新しい機能を使うことがないので、特に効率が良くなるとか、処理クオリティUPとかなかったです。パソコンを超ハイスペックにした恩恵は得られているので、いかに短時間で丁寧に除去するか、、、、このソフトの特殊波形を見てノイズ音をイメージできるようになれば無駄な作業は減るので、必然的に時間短縮は可能です。音楽ジャンルによっても処理方法は大きく異なります。クラシックやビッグバンド演奏、合唱やヴォーカルメイン、アカペラ、ゴスペルなどは比較的短時間でノイズ除去が可能です。これらのジャンルはノイズ除去処理による音質劣化が分かりにくいので、ソフトの設定と使い方さえ間違わなければ、比較的短時間で仕上げることができます。ダンス系、ロック系、ポップス、ジャズなど、リズムメインのものはそうはいかない。。。

当ホームページ内のコチラのページやコチラのページで解説してるように、リズムが絡むものは注意が必要です。曲の展開の中で音数が多い箇所はノイズが埋もれてるので、除去処理に至らないことが多いです。意識的にノイズ除去しないケースが多いです(ノイズ除去しない=音質劣化しないという考え前提です)。音数が多い箇所で何となくノイズが乗ってるような感じがするからと言って、とりあえず全体的に処理しちゃえ!!とはなりません。少なくとも当ラボではそのような処理は致しません。間奏など音数が少なくリズムメインの箇所などは慎重になりますね。リズムメインの箇所でまとめて処理はご法度。ここは当ラボ独自の方法で処理します。

各コースでノイズ除去方法や設定数値が異なりそれに伴い価格設定も異なります。使う針や機材も一部異なりますが、ノイズ除去労力の占める割合を加味した価格設定なので、ノイズ除去しないオプションを選択した場合割引が適用されます。ノイズ除去は最も神経を使いますからね。それを行わない場合割引は必須という考え方です。

ノイズ除去と音質劣化については、永遠のテーマかもしれません。AI技術が進歩してもレコードノイズとアタックの強いリズム音の区別はつかないだろうな。Hiphopなんかはレコードノイズを効果音として使ってる場合があるので、人力ですら判別つかないし、、、。しかし、私の想像をはるかに超える速度でAI技術は進歩してるので、すんごいノイズ除去ソフト近いうちに出たりして!いや、どう考えてもAIには無理だろ。ちなみにizotopeのRX8というオーディオリペアソフト(ノイズ除去ソフト)、これもすんごいソフトですが、使う人によって結果が大きく異なるようです。このくらいのソフト+人力で十分いい音に仕上げられるが、、、もう少し労力抑えられたら良いのだが。

音楽雑誌で紹介

2020.10.13

さて、本日も慌ただしく稼働しております。一日の作業量は目標立てて決めておりますが、イレギュラーが発生すると微妙に予定もずれてきます。遅れることはあっても早まることはないかな。。。本日も例にもれず少し遅れ気味。しかし落ち込むこともなくクオリティ重視で日々前進しております^^。

そんな中、本日はとても良いことがありました。9月に仕上げた案件がそろそろCDリーリースされるのですが、その作品レビューが掲載されてる音楽雑誌で、当ラボが紹介されました。レコードレーベルの代表者であり、日本にAORというジャンルを定着させた第一人者、そして音楽ライターでもある某氏の執筆で紹介いただきました。某氏とは本日お電話でお話しいたしました。CDリリースと雑誌掲載について、当ホームページで紹介させていただきたい旨を伝えたところ快諾頂きました!!!!!詳細はコチラから^^。少しお時間いただきますが、特設ページも用意する予定です。こうご期待!

品質について

2020.10.8

さてさて、当ラボでは色々なお客様からのご依頼を受けております。一般のお客様、プロのミュージシャン、レコード会社・レーベル、アーティストご本人様直々のご依頼などなど。いずれもご依頼時に納期をご理解いただいたうえで承っております。定期的にご依頼いただいてるレコードレーベル様向けの案件やヘビーユーザー様からのご依頼など、特別料金が発生する場合は別途納期設定しております。

当ラボでは品質クオリティを最重要としており、各コースに準じた最高品質で納品しております。納期については前述した特別料金が発生する案件以外、できるだけ指定した納期の範囲内で仕上げられるよう進めております。しかし、ノイズ除去に時間を要す案件の頻度は予測できないので、納期にイレギュラーが発生することがございます。納期優先するがためにクオリティダウンしては沽券にかかわるので、ある程度納期の範囲を設けることでお客様に理解をいただいております。納期とクオリティを天秤にかけることはしませんが、ことクオリティについては妥協したくないのが本音。

ところが納期厳守と絶対的なクオリティを求められる案件があります。CDリリース用の音源作成がそれに該当します。レコードのコンディションが普通ならほぼ問題なく対応できますが、プチパチ以外の擦れ音が多い物、経年劣化で常にザラザラノイズが発生する物、プレスミスによる雑音が発生する物など、盤のコンディションが著しく悪い場合は苦労します。納期が少ない場合は妥協点を探らなければなりません。これが一番悩みますね。時間かけてもよい結果が出るとは限らないので、短時間でいかに違和感なくごまかすかという妥協が必要になります。

そこは経験を積むことでハイレベルな妥協となるのですが、、、、って、このページ、おもむろに書き始めたはいいが、途中何度か電話対応や来客で筆を休めながら書いてたおかげで、書きたいことの半分も書けてない。まあそこは雑感ってことでお許しを。あと少し書き加えますが、期待を込めてご依頼いただいてるので、期待以上、対価以上の品質で納品したい想いが強すぎて空回りすることもあるということです。

つまり納期のイレギュラーが出る頻度がここ最近増えております。お待たせしてるお客様には申し訳ないですが、順番に丁寧に仕上げておりますので、引き続きお待ちくださいますようお願い申し上げます。

無題

2020.10.4

昨日デモ機のフォノイコライザーが届きました。当ラボシステムの仲間入りがかなうか否か重要な試聴になります。当ラボでは使用する機材、特に重要な機器やレコード針について使用感を記載しております。自分なりの使用感と実機のリアルな写真をホームページで公開すること、日々業務の雑感やレコード、CDの音質、比較、作品への想いを公開することで当ラボの特徴を知っていただき、お客様からの信用信頼を賜っております。

さてさて、デモ機試聴の結果から言いますと、、、、採用は見送ります。新たなラインナップに加わることはないです。現状のフォノイコライザーを超えることがなかった、というよりも現状のものと同等のハイクオリティ製品だったため、導入するメリットが見出せませんでした。新たな機材はワクワクして贔屓目に良いであろうと脳内でブラシボが発令させる場合がありますが、それを加味した上で今回はパスです。現在使用のものが良すぎなのです。これからも気になる製品は積極的にデモ試聴しますが、デジタル品質にかかわる重要な部分なので、よりシビアに見極めたいと思います。冒頭で記載したことに少々反しますが、今回は事情がありデモ機の製品名、メーカーは明かせません。デモ試聴の場合このようなことがあることも申し添えます。採用することになれば公明正大にホームページ内で紹介します。

さて、このホームページでは使用機器だけでなく、マイコレクションの作品に対する想いやレコードとCDの音質比較など、すべて自分の言葉で紹介しております。今後も情熱をもって取り組んでまいります。何かの参考そして豊かな音楽ライフの一助になれば幸いです。

明日届くデモ機

2020.10.1

10月に突入しました!今月も元気に頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

さてさて、かなり涼しくなりましたがまだまだエアコンは必要。機器の熱が。。。。本日も多忙を極めております。現在21時10分を超えましたが、おもむろにこの雑感ページペンを走らせてます。走らせながら内容を考えておりますが、一応タイトルの件、あまり詳しくは書けませんが、軽く触れておきますね。

明日、某メーカーフォノイコライザーデモ機が自宅に届きます。かなり期待できるものなので、今後のラインナップに加えるか否かを見極めたいですが、なにぶん日々忙殺で時間がないです。数時間温めてからリファレンスレコードを聴いてみたいと思います。複数所有のカートリッジすべてで検証する予定です。もちろん録音ファイルも確認します。どのような結果になるか楽しみです。

お待たせしてるお客様には申し訳ないですが、このようなデモ試聴も業務の一つなのでご容赦願います。

お待たせしてる件について

2020.9.26

今日はあいにくの雨。お天気関係なく本日も忙しくしております。新たにハイスペックPCを導入したので、移行や設定かねて半日バタバタしておりましたが無事移行完了!音楽も画像編集もホームページ作成など通常作業もストレスなく稼働できるようになりました。効率よく進められるところは時間短縮し、少しでも納期対応優先したいところですが、、、、。なにぶんセンシティブな業務なので、手を抜くことができずお待たせする場合がございます。内容最優先としておりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。

さて、今回はお待たせしてるお客様へのメッセージです。当ラボではご依頼受ける際に納期をお知らせしております。納期をご理解いただいたうえでレコードを発送していただきますが、納期が長い場合本当にレコードが戻ってくるのか不安になるお客様もいらっしゃいます。当ラボではこのホームページを通じて色々な情報発信しております。それがいわば生存確認とでもいいましょうか、順調に案件を進めている証拠としてご理解いただければ幸いです。現在も順調に進めておりますので、どうか安心してお待ちくださいますようお願い申し上げます。トップページ下へスクロースしていただくと新着情報欄がございます。近況確認にご利用くださいませ。

ちなみに一人ですべてを行っておりますので、思いがけずノイズ除去に時間を要してしまうものが続いた場合など、遅れが生じる原因の一つとなります。今回ハイスペックPC導入に伴い、マスタリングやノイズ除去など、PCが負担する部分でどのくらい時間短縮できるか未知数ですが、技術の向上と併せて納期短縮に活かしたいと思います。

追伸:ちょっと面白いオーディオアクセサリーを自宅デモ手配しました。近いうちインプレかねてニュースコーナーで紹介いたします^^

新品未開封レコード

2020.9.21

今日はとても天気が良い。涼しくもあって過ごしやすい一日になりそうだ。夕方から友人宅でバーベキュー。たまに息抜きしなければ。友人宅ではお庭をリニューアルしたそうで、本日はそのお庭でバーベキュー。密を避けるための少人数プラス犬1匹行います。周りの家とは離れているので、ご近所迷惑にならない程度で音楽を聴きながら楽しんで来ようと思います。友人は同級生で80’s好きなので、BGMはビルボード系ヒット曲中心にCDをチョイスしようと思います。

さて、タイトルとは無関係の話題から入りましたが、たまにはこういう入り方も良いのでは?早速レコードの話題へと参りましょう。新品未開封のレコードって惹かれますよね。抱く印象は新品だから傷がない、ノイズが無い、音がきれいといったところでしょうか。長くレコードを扱ってる当方からすると、新品未開封のレコードは怖いのです。特に輸入盤でシュリンク付の物は怖い怖い。新譜旧譜問わずレコードが反ってる物、傷がある物、ノイズが乗っかってる物、センターホールやレーベルがズレてる物、ひどいものになるとレーベルラベルが針溝をまたいでるものなど、開封、そして再生しないとわからないので、その瞬間までが怖いのです。国内プレスは概ね問題ないですが、擦れ音やチリチリノイズが鳴ってるものもありますので、買って再生してみないとわからないから不安はぬぐえません。中古品は前オーナーが再生確認してるものがほとんどで、見た目も明らかなので大きな不安は無いです。個人的には海外盤新譜は避けたいところ。

一説によると、新品レコードよりも数回再生したものが丁度良いとか。おそらくケースバイケースだと思いますが、「新品=ノイズなし」とはならないことは周知の事実として理解が必要ですね。また、CDよりも個体差があるのもレコードの特徴。新品も中古もレコード購入はある種の賭け。そして縁だと思います。良縁に恵まれることを常に願って毎日がんばります^^

レコードの持ち込み

2020.9.16

ここ数日でずいぶん涼しくなってきました。とはいえ午後からまだまだエアコンは必要です。複数のパソコンとオーディオ機材の熱は想像以上に部屋を熱くします!そんなマイオフィスですが、コチラで紹介した通り音楽を聴く、編集作業をする必要最小限のスペースとなっております。スピーカー周りとリスニングポジション周りには極力何も置きたくない。現状音に影響でない範囲の配置となっております。機材や他の物の配置はCAD上でレイアウト図面として管理おり、ケーブルの長さやコンセントの位置も想定してるので、ちょっとした配置変更はスムーズに行えます。って、何の話?そうそう、コロナ禍以前は当ラボにお客様を招いて音楽を聴いてもらうこともありました。持ち込みご依頼の方限定ですけどね^^

当ラボではインターネット、お電話、ファックスでご依頼お受けいたしますが、近隣の方や出張ついでにレコードを持ち込みたいというお客様もいらっしゃいます。予め来訪の日時を決めていただければご対応させていただきます。午前中に持ち込んで午後に受け取りなんてことも立上げ初期にはございましたが、現在は納期をお知らせした上でお持ちいただき、完成時に取りに来てもらうスタイルで承っております。本来はお客様を招き入れて音楽を聴きながらご対応させていただきたいところですが、日々納期に追われていることと、未知の脅威、、、、つまりコロナを気にしながら打ち合わせは難しいので、玄関先、あるいは当ラボの駐車場内(屋根付き)でのご対応となります。持ち込み希望される方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

このページを借りて申し上げるのは少しはばかるのですが、現在多忙を極めておりお待たせしてるお客様にご迷惑おかけしております。ノイズ除去に時間を要す案件が続いておりますが、順番に進めておりますので、完成のご連絡までお待ちくださいますようお願い申し上げます。近日中に使用したいなど、急を要する場合は個別にご対応させていただきますので、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

NAKAMICHI DRAGON

2020.9.14

今日はほんの少し時間ができたので、過去に行った実験の再計画を練ってみた。こちらで紹介してますNAKAMICHI DRAGONのポテンシャルについて。一旦テープに録音した音源をデジタル化することでほど良いコンプレッションが得られる件について。複数の曲を使ってもう一度検証してみようかと。

検証といっても専門の装置やソフトを駆使し数値で検証!なんてそんなことはしません。ってかできません^^。DAWソフトの波形画像や耳で聴いた感想を述べる程度の検証です。上記ニュースではフロアユースの曲を例に挙げましたが、今回もダンス系とロック、フュージョンやソウルファンクなど、私好みの曲をチョイスしたいと思います。独自の質感が得られることは間違いないのですが、オーディオCDにした場合新たなタイプのCDとして純粋に楽しめるか否か、個人的には大変興味あるところです。前回はダンス系12インチシングル盤を、DRAGONでメタルテープに録音しつつそのソースをハイレゾ化。3ヘッドカセットデッキならではの方法でリアルタイム録音し、仕上がった音源はマスタリングせずとも、独自の抑揚がみぞおちワクワク感を増幅させた結果に驚愕しました。次の検証ではLP盤でトライしてみようと思います。

ただ、多忙極めている現状でいつ検証するのか明言は避けますが、、、、。あの質感が時々ほしくなることがあるので、もう少し涼しくなってからぼちぼち始めようと思います。

このページを借りて申し上げるのは少しはばかるのですが、現在多忙を極めておりお待たせしてるお客様にご迷惑おかけしております。ノイズ除去に時間を要す案件が続いておりますが、順番に進めておりますので、完成のご連絡までお待ちくださいますようお願い申し上げます。近日中に使用したいなど、急を要する場合は個別にご対応させていただきますので、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

短めに

2020.9.7

さて、このページ、少しブランクが空いてしまいました。多忙を極めてるので今回は短めに。このページタイトルが付けられること、今気づきました^^

当ラボニュースページで時々紹介する比較企画。CDとレコード、CDとCD、レコードをCD化したものとCD、レコードとレコード、カートリッジとカートリッジなどなどございますが、いずれも比較せずに聴くと普通に良い音に感じますが、比較してしまうと差が見えてしまいます。個人的興味で比較しておりますが、意外と楽しみに見てくださる方もいらっしゃるので、今後もたくさんのネタを用意して紹介して参ります。

2020.8.29

今日は予定してた案件が一部保留となったので、2時間ほど空きができた。比較試聴以外レコードを聴いてなかった、いや、対峙してなかったので、今日は少しだけ時間を拝借しLPを聴こうと思った。針を落として数十秒で一件のメールを思い出した。内容確認と返事を済ませてからレコード聴こうと思ったが、思わぬきっかけから過去に作ったNonstop DJ Mix作品が聴きたくなった。mp3でアーカイブしてるのだが、それを引っ張り出して当ラボのシステムで聴いてみる。

そうそう、わたくし1987年からDJキャリアをスタートさせており、バブル期にはユーロビートなどでフロアを熱くしておりました。基本的にユーロビートは好きなので、2000年ころから80年代サウンド中心に、パソコンでDJ Mixを作成するようになり今に至っております。とにかく高音質でMixを作ることに心血注いでたので、ここ5年内に作ったMixはどれも高音質。少し照れながら大音量で久しぶりに聴いてみる。4年ほど前に作った作品だ。12インチシングルを24bit/96khzでハイレゾ化し、それをそのままdaw上でミックスしていくのだが、remixやeditが好きなので、適宜ギミックを交えながら凝ったものを作っていく。高音質かつ完成度も高いので、ある一定の評価を得ているが、披露する場が少ないので、自分で聴いて自画自賛するしかない(笑)。がしかし今日久しぶりに改めてクオリティの高さに驚いた。ミックスの完成度もさることながら、この音質、mp3だけど音の広がりが素晴らしい。2chのステレオなんだが上下左右に音が広がり、音に包まれるような感覚がたまらなく気持ちよい。踊りは苦手だが、ついつい踊ってしまいそうになる。

この音の広がりは、機器のポテンシャルも関係するが、当ラボの部屋にも秘密がある。9畳ほどの長方形で比率は4:3くらい。長手面に機材を配置しているので良い具合に音が広がる。部屋の形は大切だが、それ以外にルームチューナー等の調音材無しでは理想の音にはなりにくい。何もない長方形の部屋にオーディオ機材を置いて音楽を聴いても、音の反射が激しくとてもライブな音になってしまう。適度に家具や事務機、レコード棚があったほうが落ち着いて聴ける場合がある。要は音の反射がありすぎても良くない。絨毯やカーテンなど音を吸収するものが多くあっても良くない。当ラボでは音楽を聴く、制作する部屋としてルームチューナーで音の聴こえ方を調整している。これが音の広がりを生み出す秘密です。昔から愛用してるのがAudio Replasというメーカーの製品です。

次回ニュースコーナーで、どんなものを使っているか紹介したいと思います^^。

2020.8.26

さて、こちらのブログ、コンスタントにアップしておりますが、日々思うことは多々あり色々なことに触れたいが、日々の業務に忙殺されることもしばしば。おもむろに書き始める瞬間テーマを考え始める。さて今日は何を書くか。

そうそう、デジタル化業務以外にDJ活動もしております。主にイベントでDJするのですが、現在はイベント自体が全て中止。今後の見通しすら立たない状態。地元のイベント主催者たちは本業ではないので、世の中で言われてるようなダメージはないものの、我慢の日々が続いてるようです。雇われる側のDJとしてはご依頼がくるのをひたすら待つ以外無い。その間出来ることといえば音源の整理。フロアで使用する楽曲を最高の音質でアーカイブしております。ダンス系12インチやソウルファンク系のLPをデジタル化するのですが、新ためてダンス系のレコード、音が良いことに驚かされる!逸る気持ちを抑えつつ、これらをフロアで使う日を待ち続けるのであった。

そんな音源整理を行う中、昨年ハイレゾ販売サイトから、Earth Wind & Fireのフロア鉄板サウンドを複数購入したものが出てきた。出てきたというのも、あまりにも音が偏ってて使える代物ではなかったので、適当なフォルダに格納してたきり忘れていたのだ。24bit/96khzのflacファイル。改めて聴いたがひどいもんだ。不要な抑揚が付加されてる。明らかにおかしな音である。波形を見ると海苔状態で真っ黒。こんなものをフロアで爆音でかけようものなら、耳と体に与えるダメージは計り知れない。DJ生命も揺るがしかねない。このファイル、小さな音でも迫力のラウドネスがかかったような音で、それが極端すぎるのです。デスクトップパソコンの内蔵スピーカーや、小規模のシステムで普通の音量で聴けば迫力が出るのだけど、そこそこの音量で楽しむオーディオやカーコンポの爆音で聴くと、ものの数分で疲れることが予測される。

マスタリングの仕方で音質が大きく変わることは周知のことだが、このようなファイルが一般的に流通してることが驚き。1曲数百円だったと思いますが、買った当初はドブに捨てた!って気持ちになりましたが、こうしてここで話題に触れることができたのでよしとしよう。このブログ、雑感メインで批判的内容もございますが、真剣に音楽と向き合ってるが故の感情なのでご容赦いただきたい。で、同様に昨年結成40周年を迎えたYMOのオリジナルLP収録の楽曲、すべてハイレゾ(24bit/96khz/wav)で購入できるようになったのですが、solid state survivor収録曲すべてダウンロード購入しました。なぜだか知らないが前述したフォルダに格納されてました(笑)(笑)。何がいけなかったのでしょうか?改めて聴くとめちゃくちゃ音がいいんですけどね。何かが気に入らなかったのでしょう。

いつ?ということは明言できませんが、いつかEarth Wind & FireとYMOのハイレゾ音源について、ニュースコーナーで紹介したいと思います^^。

2020.8.22

さて、今日は土曜日。土日は一般企業は休みということで、当方もなんとなく気が楽ですが、サラリーマンを辞めてから来月で20年が経ちます。土日は関係ございません^^。本日も複数の案件を終えて、届いたばかりの新品CDとレコードを比較試聴しておりました。詳しくは次回のニュースコーナーで紹介しますが、ここでは簡単に触れたいと思います。

最近気になる再発レコードがあります。というよりも、リリースの仕方に??なのです。オリジナルは日本リリースの日本人アーティスト作品ですが、なぜか海外からリリースされるものがちらほら。。。さかのぼること5年、、、2015年に突如YMOのアナログ再発盤が海外のMusic On Vinylからリリースされます。シリアルナンバー付、クリアビニール、限定販売。YMOファンで飛びついた方多いのでは?かくいう私もその一人です(笑)。ジャケットの再現性など、そこそこ豪華な見た目だったので、音への期待が高まりましたが、内容はとんでもないものでした(笑)。恐らくCDをリマスターしてそれをレコードにしたような変な音。収録内容が一部割愛されたものもあったりで、とんでもない代物でした。一式大人買いしましたがすぐにオークションで大人売りいたしました。珍しかったのか、買った値段より高く売れた作品もありました。ファーストオリジナル盤とUS盤2枚組だったのですが、これが意外と高く売れました。当時は何の迷いもなく海外再発盤を買いましたが、そこから数年たった現在、ちょいちょい同様の手法で日本アーティスト作品が海外再発されております。YMOの経験から頭ごなしにそのような盤は避けてたのですが、そこそこ多くリリースされてることと、技術の進歩でそれなりに良くなってるのでは?葛藤があったがいくつか購入してみた。結果同じだった(笑)。それはもうひどいもんです。頭の音がいきなりヌメーって、、、フェードインで始まるモノや、音圧が低く音質が最悪なものもありました。作品名とレーベルを晒したいですが、いつか気が向いたら紹介します。そんな調子で5年経ってもまんまと引っかかってしまうほどレコードが好きな私ですが、性懲りもなくまた買ってしまいました。日本人アーティスト作品、海外再発盤!理由は簡単!大好きな作品だからです。そして当ホームページで比較結果を紹介する目的があったからです^^。

ということで、前述の通りニュースコーナーで紹介します^^。

2020.8.20

さて、今日も暑いです。業務中は複数のパソコンと音楽機材を立ち上げてるので、部屋の中も相当暑いです。早朝からクーラー点けざるを得ません。センシティブな作業なので、モチベーション維持するためにクーラーは欠かせません。

当家の電気容量は50アンペアです。エアコンやIHクッキングヒーターなど複数使用してもブレーカーが落ちることはまずございません。オーディオ用のコンセントや電源タップなどはハイグレードなものを使用しておりますが、ブレーカーが落ちてしまうような環境では仕事になりませんので、現在は大変良い環境で仕事ができております。レコードを扱う以上ノイズ対策、特にハムノイズは原因が特定できないケースが多いので、機器選びから周辺機器に至るまで慎重な選定とセッティングが求められます。幸いなことに現状ハムノイズは皆無。また、静止してるレコード上にMC針を乗せて音量を最大にしてもハウリングは起きません。このハウリング無状態に至るまで紆余曲折ございましたが、レコードプレーヤー下のボードやインシュレーター、ラックなど、設置を工夫することで最良の状態に追い込めました。レコードリスニング、録音に大きく影響出る部分なので、セッティングが決まった時は思わず拍手しました(笑)。以降大きなトラブルもなく夏も冬も電気製品使用状況気にせずに業務に集中しております。あ、余談ですが、当ラボで重要な役割を担ってるADコンバータAntelope AudioのAMARIですが、少々こまったちゃんでして、、、時々機嫌を損ねることがありました。一時トラブルが頻発して業務に支障あったのですが、現在は問題なく稼働しております。万が一トラブルが出ても、当ラボには同メーカーのeclipse384というADコンバータがあるので安心です。ちなみにMCカートリッジもLYRA KLEOSやDELOSは新品ストックがあるので、万が一折れたりしても安心です。

今回は暑い夏でも通常営業ということで、電化製品気使用状況気にせずデジタル化に勤しんでおります報告でした^^。

2020.8.17

さて、お盆も終わり通常モードに戻ります。お盆はお墓参りとお隣富山県のアウトレットに行ったくらいで、それ以外はいつもと変わらず。業務に勤しんでおりました。そんな通常業務で欠かせないアイテムの一つを紹介します。

通常業務で欠かせない機器は複数あるが、直接身に着ける機器といえばヘッドフォンです。これの選定は悩みました。自宅デモ試聴ができないのでネットのレビューを参考にするしかない。音質も大切ですが、私の中では装着感が重要ファクター。業務時間の半分はヘッドフォンを装着してるので、違和感のある物は避けたい。自宅デモができない以上決め打ちで買うしかないと思い立って購入したのがDENONのAH-D7200です。レビュー、見た目、価格、総合的な判断と一時的な直感で購入しましたが、大正解でした!DJ用ヘッドフォンとの比較になりますが、音質は優しい音でそこそこ大きな音でも耳への負担が少ないと感じました。また、最重要の装着感ですが、イヤーパッド、ヘッドバンド共に良い質感で私的にはパーフェクト!長時間装着も疲れ知らずです。ヘッドバンドの締付けも強すぎず弱すぎずほど良い。私の頭に合っているのでしょう。ちなみに、昔野球やってた時の帽子サイズは56~58cmくらいかな。成人男性のへ平均的なサイズだと思います。そんな私の頭と耳にやさしいAH-D7200は、今や欠かせない大切なアイテムです。また、業務以外ヘッドフォンで音楽を聴くことはななかったのですが、これならLP一枚通しで聴いても違和感なく楽しめました。もちろん何かしながら聴くスタイルですけどね。ちなみに趣味で音楽を聴く、いや、音楽と対峙する時はスピーカー大音量派です。あくまでヘッドフォンは業務用と割り切っておりましたが、ここまで良い製品となれば夜こっそり使ってみるのもいいなと思いました。

通常業務では、ノイズ除去の際にヘッドフォンを使用します。この時点で音質はあまり関係ないですが、かなりセンシティブな作業なので、装着感は大切です。モチベーションに関わりますからね。レコードのデジタル化で一番大変なのはノイズ除去。その工程で大活躍のAH-D7200は単なる仕事道具ではなく、レコードデジタルラボの音作りで重要な役割を果たしております。これからも大切に使います!

今回はヘッドフォンのお話でした^^。

2020.8.15

今日は8月15日、どんよりした天気だけど夕方涼しい時間帯にお墓参り。それまでの時間複数の案件進めております。

さて、先日わたしの好きなアーティストの2016年リマスター盤CDが届きました。VisageのThe Wild Life-The Best Of,1978 To 2015です。オリジナルヴァージョンプラスアルファで15曲収録されてますが、プラスアルファ以外はなじみの曲ばかりで、レコード盤もほぼ網羅して所有しております。早速CD聴いてみました。良いものもあれば悪いものもある!といった感じで統一感のないリマスターなのでしょう。レコードの音を優先させてる点は評価できますが、各曲の音圧が極端に違うものがあって、各曲リマスター担当者が違うのかな?などと詮索しますがその実はわかりません。中でも一つ気になったのは、ヒスノイズ(サ~っと鳴るノイズ)が極端に目立つ物がありました。曲が止まる、いわゆるブレイクの箇所なんか特にサ~が酷い。これいかがなものか???

ヒスノイズ除去はカセットテープをデジタル化する際はヒスノイズ除去は行いますが、レコードをデジタル化する場合はケースバイケースで処理するかなー。取り切ってしまうと空気感が失われてしまうので、本当につまらない音になり下がります。かといって全く処理しないのも違和感出る場合があるので、まさにケースバイケースでレコードデジタルラボ判断で良い状態に仕上げます。言葉では伝えにくいですが、このヒスノイズ、サ~ってぇーのは、エコーやリバーブに影響及ぼすので処理は慎重になります。しかしこのVisageベスト盤某曲の感じ、個人的にはもっと何とかならんかねと言いたい。他曲含めレコードデジタルラボ的にこのCDは75点です。元音源が何であったか?これで仕上がりも変わるのだろうが、マスターテープ、あるいはレコード、あるいは他のリマスターCDを加工?答えはわかりませんが、同じ曲でレコードリマスターCD(レコード音源をベースにリマスター)作成してみたいです。そして比較してみたい^^。そんな作品がたくさんありすぎてどれから手を付けていいやら。まずは目の前の板起こし気合入れます^^

次回は何の話をしようか。少し横道それますか^^。

2020.8.11

先日8月10日のブログはぐずぐずでした。原稿無しで思ったことを書いてるので、途中で話がぶれたりわからなくなったりすることもございますが、肩の力を抜いてどうかご容赦ください。

で、レコードもCDも再生環境で音質が大きく変わることは間違いない。そこに各自の好みが反映されるということで話を締めました。明確な基準があれば比較できるかもしれないが、多岐に渡る条件をどのような基準としてまとめるか、私がどうこうほざいてもどうにもなりません。ちなみにNHKやラジオ放送でも使われてるMC針のDENON DL103は標準的なレコードの音だね。って、これよく聞く話です。この製品のセールストークでもあります。私もDJ時代にDL103でデジタル化、音決めしていた頃もありました。確かに癖は感じられない、、、とネット情報を鵜呑みにしてましたが、LYRA SKALA(MC針)を使う機会があり、それでレコードを聴いた時に愕然としましたね。

DL103で聴いてた音からベールが何枚も剥がれた見通しの良い音に衝撃受けました。よく使われる表現ですが、今まで聴こえてていなかった音が聴こえる!まさにそんな表現がぴったり。DL103が悪いのではなくLYRAの針が凄いのだと思います。レコードにここまで情報が入ってることにも衝撃を受けました。ダンスフロアで大音量で体感しても違いが明らか。この体験から考え方が変わりました。あいまいな基準に頼ることなく、自分が良いと思った音で突き詰めることに徹しようと。

ある意味ここから泥沼にはまっていきました(笑)。MCカートリッジによって全然音が違うので、自分好みの針、ジャンルに適した針を探す旅が始まるわけです^^。この頃DJ用音源作成と自宅リスニング用途でいくつか針を購入しましたが(自宅デモ試聴後)、LPの場合と12インチシングルの場合など、使い方に気を使う針もいくつかありました。機材の変更など紆余曲折ありましたが、最終的に自分が気に入った物と、業務に使える物が現在のラインナップとなりました。つまるところ私好みの音、つまりレコードデジタルラボの音を一つの基準として、今後も取り組んでいこうと、、、レコードとCDどっちの音質が?という話からレコードデジタルラボの意気込みの話となりました。最近CDも好きになってきたので、質の良いリマスターCDなど参考にしながらレコードとCDに向き合っていこうと思います。

次回は何の話をしようかな。やはり、日々触れ合うレコードとCDの話をしょう^^。

2020.8.10

早速先日の続きから参りましょう。そうそう、ハイレゾとかそういうのが無かった70年代、80年代の時代の話です。んで、レコーディング時に作成されるマスター音源が、レコードとなりCDとなってリスナー皆様の耳に届くのですが、制作者の届けたい音はマスター音源により近い音であることは間違いありません。人間の可聴範囲を超える周波数をカットして作成されるCDよりも、アナログソースそのまま刻まれたレコードのほうが音が良い印象を持ちます。しかるべき機器を使ってレコードの再現性がどうのこうのと先日書きましたが、レコード針やアンプなど機器の音の傾向、いわゆる機器の癖が音に乗る場合があるので、レコードの音がマスターに近いとも言い難いのか??。。。CDもプレーヤーやDAコンバーターでずいぶん音が変わるので、何が良いのやら(笑)。自分でも言ってることがわからなくなってきました。明確な基準が無いと比較できませんね。好みの範疇と捉えるのが正しいのかもしれません。うまくまとめられないので、今日はこの辺でやめときます。

さて、今週も作者から直々にご依頼いただいた分を仕上げます。マスターがレコードしかないそうです。マスター音源がない作品も世にたくさんあって、その場合はレコードをマスター音源とします。板起こし専門家の出番です^^。今週も気合入れます^^。

2020.8.9

ブログ開設から3日目、とりあえず毎日書いてますが、不定期更新必至なので3日連投は偶々です^^。

レコード推しのわたくしですが、前回、前々回ブログでは最近のリマスターCDを褒めまくってますが、レコードのことも書いときますね^^。主観や持論もあるので、どうか肩の力を抜いてください。

レコードの音質について!ですが、良い音、やわらかい音、あたたかい音というのが一般的だと思います。これは正しい認識と思います。中には、音がふんわりとしてぼやけたアナログ感が良いなんて書いてあるサイトも見かけますが、

音がぼやけるという表現は微妙ですね。しかるべき機器を使うことでレコードの音はぼやけることはなく、むしろ音の輪郭が明瞭となり、特に高域の音の抜けが良くなり、耳あたりの良いやわらかくあたたかな音になる!というのが私の持論です^^まあ、アナログという言葉がふんわりぼやけったって印象からレコードも!ってことななっちゃうんですかね?よくわかりませんが(汗)、そもそもマスター音源を作成するレコーディングの段階で音がぼやけるなんてことがあってはいけません。意図的にぼやけるような演出や音をなじませる意味のぼやけた・・・は例外ですけどね。マスター音源を正確にレコードに刻むことが重要で、レコード再生時にマスター音源の音をいかに正確に再現するか、その再現性が音質の良し悪しということになると考えます。

さて、さて、結局肩に力が入ってしまいましたが、今日はこれからドラマを観るのでまた次回に続きますね^^

2020.8.8

今日はレコードデジタルラボ設立3周年記念日です。けっこう記念日は大切にするほうですが、今日は特別に何かするわけでもなく、ご依頼いただいてる案件を進めております。

今日は高音質特別コースの案件がメインですが、この特別コースは独自のノイズ処理でレコードの良い部分を最大限引き出すコースで、納品はハイレゾ音源のみとなってます。オプションでオーディオCDも選べます。希望があればオーディオCDのみ納品もOK!そんな特別コースで仕上げるオーディオCDは、当ラボ最高品質なので自信をもってお勧めします。最近のリマスターCDと比較しても遜色ないと先日のブログでも書きました。どちらが良い音質か、ではなくいずれも良いということで締めくくりました。

最近の高音質リマスターCDって(80年代作品の)、恐らくアナログマスターテープをデジタル化、マスタリングというプロセスだと思いますが、これはこれで良い質感の物が生まれ、レコードをハイレゾ化、マスタリングというプロセスで仕上げるCDも、これまた良い質感の物が生まれることを身を持って体験しております。それぞれ比較するとすごくよくわかります。レコードマスターCDなんて名前つけたいくらいです。

さて、今日は特別コースの仕上げが終わったら、自身の趣味でレコードマスターCD制作に取り掛かります。完成したものはマイコレクションで順次紹介しますね^^。レコードマスターCDって名前気に入りました。これ、ハイレゾの場合レコードマスターハイレゾってことで今後使用したいと思います。

2020.8.7

レコードデジタルラボ設立は2017年8月8日、設立3周年を迎えることになり、新たな1ページを加える意味でブログページを設置することにしました。日々の業務で感じたこと、レコード、CD 、ハイレゾ、機材などレコードデジタルラボに関連する内容をメインとします。とりあえず肩の力を抜いて書いていこうと思うので、読まれる方もどうか肩の力を抜いてお付き合いください。

さて、レコードデジタルラボ業務の関係上レコードやCDについて様々なサイトを見ます。色々な情報があって正しい情報がわからなくなる時があります。レコードとCDどちらが良い音?永遠のテーマかもしれませんが、条件付きだったりで結局本当はどっちなの?といいたくなる方も多いのでは?当ラボのホームページでもそこそこ詳しく解説しておりますが、そろそろそのようなVSは必要ない時が来てると感じることがあります。というのも最近のCD、主に80年代作品のリマスター盤を好んで聴きますが、音が良い率高い!80年代活躍した某バンド某アルバムの原盤LP、再発LP、黎明期CD、過渡期CD、最新リマスターCDを所有しておりますが、最新リマスターCD以外のCDは個人的見解で音が良いとは言えず、、、CDに対する否定的な感情が勝ってました。レコードで聴く、または私自身の趣味でレコードをCD化したものと比較しても差は歴然でしたが、最新リマスターCDは違ったねーー!音のバランスや分離、音圧も丁度良くとても気持ちよく聴けるのです。思わずいい仕事してますねーってつぶやきました^^。再び私がCD化したものと比較しましたが、いい勝負してます!比較することで違いがわかりますが、どちらが良いではなくどちらも良いのです。CD化する前段階のマスタリングが良いんでしょう。これならCDでも全然良い音じゃん!って納得の音でした。こういうのが最近増えてるので、レコード対CDはもう必要ないのかなって単純に思ったってお話でした。

とはいえ、レコード対CDのお話はまだまだ書き足りないので、次回に続きます。

このような感じでダラダラ書いていきますね。興味ある方よろしくお願いします^^

目次